Em 1910, o fotógrafo judeu Joshua Benoliel fazia a cobertura da Procissão do Corpo de Deus para a Illustração Portugueza. Um dos grupos mais fotogénicos do cortejo era o dos Pretos de São Jorge, que cumpria a antiga tradição de acompanhar a imagem do santo cavaleiro. O carácter pitoresco destes músicos negros já tinha sido registado em pintura por Roque Gameiro e José Malhoa, mas a câmara fotográfica, que cristaliza momentos com uma maior realidade, traduzia de forma muito mais vívida essa tradição. Os Pretos de São Jorge, que integraram a procissão lisboeta provavelmente ainda em fins da Idade Média, seriam captados em fotografia por uma última vez por Joshua Benoliel, tendo morrido a procissão nos primeiros anos da recém-nascida República portuguesa. É uma das várias histórias da presença africana em Lisboa e do passado colonial português que estão por contar.

[A PROCISSÃO DAS PROCISSÕES. O CONTRIBUTO DE MÚSICOS NEGROS NA PROCISSÃO MAIS IMPORTANTE DO PAÍS: ORIGENS, PRÁTICAS E SIGNIFICADOS]

A procissão do Corpo de Deus tem uma longa história e sólida reputação em Portugal: além da sua antiguidade, tendo começado a realizar-se um pouco por todo o país provavelmente ainda no século XIII, a festa e procissão de Corpus Christi é também única no seu carácter. Com o objectivo de reunir os fiéis num espectáculo público que comemorava o culto do mistério da Eucaristia, toda a cidade se envolvia em honra do culto da transubstanciação do pão e vinho como o próprio Corpo e Sangue de Cristo.

Não se sabe exactamente em que período começa a ser organizado este cortejo em Portugal depois da sua institucionalização pelo papa Urbano IV em 1264. A bibliografia nacional atribui a sua introdução em Portugal a diferentes monarcas, embora se saiba que no reino de João I (1385-1433) era já realizada a procissão em Lisboa. A festa e cortejo de Corpus Christi disseminou-se por diversas cidades do país e, na capital lisboeta, celebrou-se com regularidade até aos primeiros anos do século XX, perdendo a força após a instauração da República.

A citação de José da Cunha Brochado, diplomata português, de 1709, coloca bem em poucas palavras aquilo que era a procissão de Corpus Christi lisboeta: “Para ver Lisboa de uma vez fui ver a procissão do Corpo de Deus”. Ao longo de um cortejo que envolvia milhares de participantes, a marcha que ia ziguezagueando pelas ruas da cidade era dividida em grupos que representavam os diversos poderes e ofícios do município, segundo as respectivas confrarias: nela iam os padeiros, tecelões, carpinteiros, livreiros, sapateiros, besteiros, boticários, alfaiates, estalajadeiros, tanoeiros, ourives, serralheiros, enfim, uma vasta lista de mesteres, devidamente identificáveis pelos seus trajes, estandartes, insígnias e santo correspondente. As autoridades da cidade também aí figuravam, estando entre elas os juízes, procuradores, vereadores, magistrados, titulares e outros, não podendo faltar a mais alta das competências e soberanias, o próprio rei. No meio de todas estas gentes, bailavam com as corporações de Lisboa os diabos e diabretes, as serpentes e os dragões, os gigantones e os cabeçudos, bem como outros carros e figuras alegóricas.

Alexandre Herculano descreve a festa assim, no seu O monge de Cister, ou a época de D. João I: “(…) distinguiam-se, pela singularidade das invenções que ostentavam, primeiramente os pedreiros e carpinteiros pelo seu engenho, ou machina de guerra, servida por dous feios demonios, e os armeiros pelo seu sagitario, symbolo do soldado peão, e no meio destas duas corporações os tanoeiros por uma torre grandemente historiada (…) Danças d’espadas, danças mouriscas, danças de péllas ou mulheres sustentadas sobre os ombros de outras, (…); tudo, emfim, quanto se possa imaginar de caricatura, de burlesco, de doudejante servia de moldura a este quadro singular, em cujo topo figuravam alguns magistrados municipaes, e sobre o qual flutuavam dezenas de pendões, bandeiras e guiões variegados.”

Além das danças de espadas, mouriscas e de pelas, dos folguedos, jogos, justas, momices e cavalhadas, faziam-se até touradas, autos e entremeses durante a festa do Corpo de Deus. É por todo este festival de enormes proporções, em que toda a cidade participava, que as celebrações do dia de Corpus Christi em Lisboa se tornaram inigualáveis em todo o país, conquistando o título de “procissão das procissões”. O cortejo lisboeta de Corpus Christi era, portanto, uma representação da sociedade medieval portuguesa da altura, com todo o seu grotesco, carnavalesco e pitoresco, tão típico da cultura da Idade Média. Era, sobretudo, uma encenação pública religiosa e profana que, sob o pretexto do dia da festa do Corpo de Deus, misturava a fé com o folclore, integrando toda a comunidade – eclesiásticos, nobreza, realeza e populares – numa exposição pública da Lisboa medieval, teatralizando o próprio espaço urbano e todos aqueles que mantinham a cidade viva.

Era, por todas estas razões, também uma encenação do poder régio e um mecanismo de propaganda real, com a figura do rei a impor-se como soberana de todas as classes ali presentes. É nesta festa não só religiosa, mas também do próprio poder, que D. João I vai ordenar a incorporação de São Jorge: segundo a historiografia, o santo guerreiro participa pela primeira vez no cortejo a partir de 1387, com armadura e a cavalo, após a sua invocação pelo rei na batalha de Aljubarrota – imensamente simbólica da própria nação e aproveitada politicamente ao longo da história como evento de garantia da independência portuguesa e de afirmação do próprio poder real. Com a intercessão do santo, que leva os portugueses à vitória contra os castelhanos, João I promete reformar o castelo de São Jorge e homenagear o santo no dia do Corpo de Deus.

São Jorge passa a integrar o cortejo, acompanhado do seu numeroso estado, composto por todos os membros dos ofícios que trabalhavam com ferro e fogo, pela figura alegórica do Homem de Ferro, o alferes do santo, e os Pretos de São Jorge. Estes homens negros vinham homenagear o santo e animar a própria procissão com música, tocando instrumentos de sopro e rufo, como as cornetas ou charamelas, tambores e flautas, vestidos a rigor. Segundo documentos iconográficos dos séculos XIX e XX, os músicos negros de São Jorge trajavam fatos garridos, com calças brancas, com casacos vermelhos e chapéus napoleão de feltro preto. A pequena orquestra de São Jorge seria banida da procissão aquando das reformulações feitas pelo rei D. João V, por serem, a par de outros elementos da procissão, vistos como desajustados e impróprios para uma procissão real e solene. Ainda assim, o bando musical de São Jorge regressaria ao cortejo no século XIX, numa centúria de Romantismo que tanto apreciava o carácter pitoresco e decorativo da Idade Média e as tradições e costumes da sociedade. É também neste século que parece haver um renovado interesse no grupo. Em 1886, José Malhoa destaca os músicos negros da procissão, em 1888 Roque Gameiro individualiza um dos tocadores de corneta, em 1892 Fialho de Almeida dedica-lhes um texto.

Vale a pena esclarecer que os homens africanos que passaram a estar presentes no cortejo de Corpus Christi, uma procissão de carácter socioprofissional, não partilhavam do mesmo estatuto, naquela cerimónia pública, que os restantes trabalhadores, membros das confrarias que ali estavam a representar. Como esclarece José Ramos Tinhorão, musicólogo brasileiro que escreveu a obra seminal Os Negros em Portugal, com nova edição de 2019, na p. 144, “A condição de escravo, na realidade, excluía a existência de personalidade jurídica (cativo não era pessoa de Direito, mas res, coisa) e, em consequência, além de permanecerem à margem das relações sociais reguladas pelas leis comuns, os negros, transformados na prática em trabalhadores, não podiam participar das possibilidades de expressão concedidas a estes, entre as quais a coletivamente mais importante era a de associação profissional em torno das confrarias”. A sua organização em Confrarias de Homens Pretos era feita na condição de simples irmãos, não de membros de um ofício. Contudo, porquê a filiação, na procissão de Corpus Christi, deste grupo de homens negros a uma entidade hagiológica como São Jorge? Tinhorão argumenta que a imagem do santo guerreiro, à altura do século XV e XVI, cultuada na igreja de São Domingos, juntamente com o altar ali existente dedicado à invocação Mariana do Rosário, pode explicar a atracção da população africana àquele templo lisboeta. Mais: os paralelismos existentes entre o santo guerreiro Jorge e o orixá Ogum, também ele divindade bélica, ligada às batalhas, ao ferro e ao fogo, são marcas nítidas desse sincretismo religioso, uma subtil forma de retenção de uma remota identidade cultural.

Se os escravos negros não podiam participar nessa procissão na qualidade de classe social, representando um ofício, funcionariam ali como elemento decorativo e símbolo do poderio do próprio rei. Rapidamente os negros da procissão do Corpus Christi de Lisboa metaforizariam mais uma das comunidades racializadas subjugadas por Portugal, sendo provavelmente incluídos na marcha desta procissão ainda em finais do século XV. Outras minorias já representadas na procissão desde a Idade Média, seriam a judaica – ali referenciada, segundo Tinhorão, pelas judengas (uma encenação satírica e anti-semita que envolvia mascarados, provavelmente não-judeus, conduzindo uma cabra e fingindo ler textos sagrados, enquanto eram insultados e apupados pelo público) e as danças mouriscas (mais uma vez, com participantes brancos que simulavam combates entre infiéis). Se as hierarquias sociais da sociedade também ali estavam devidamente demonstradas, as minorias ocupariam a menor categoria de todas, sempre dominadas pelo soberano. Outras regiões do país também incorporaram em procissões do Corpo de Deus comunidades racializadas, entre elas Penafiel, que até há pouco tempo preservava uma das suas mais antigas tradições desta cerimónia – a do baile dos pretos – durante o qual pessoas brancas se caricaturavam como pessoas negras, pintando a pele com tinta preta, e cantando, entre outros versos, “O preto é o rei dos matos; imperador dos macacos; não posso levar avante; pretinho andar de sapato”. Esta tradição penafidelense, com contornos evidentemente racistas, causou controvérsia ainda o ano passado. Perante críticas acerca da pertinência daquela dança, o município de Penafiel defendeu a continuidade desta tradição, argumentando que os cépticos demonstravam possuir “profundo desconhecimento histórico e cultural e uma grande dose de hipocrisia” e, ainda, defendendo que a tradição celebrava, na verdade, “a libertação do jugo da escravatura e a sua integração de igual direito na sociedade”. A resistência demonstrada pelo município de Penafiel em reconhecer o racismo desta tradição e abdicar de uma dança que, recorrendo à blackface – prática com longo cadastro histórico que tem como objectivo caricaturar negros, recorrendo a ideias racistas sobre a sua fisionomia – procurava inferiorizar e ridicularizar pessoas negras, são sintomas de um problema com profundas raízes históricas.

Pedro Coquenão, também conhecido pelo seu heterónimo musical Batida, invocou numa entrevista ao Gerador, a propósito do seu último projecto artístico IKOQWE, feito em colaboração com Luaty Beirão, os Pretos de São Jorge como um símbolo dessa história colonial portuguesa que teima em não ser inclusiva, nomeadamente na indústria musical. Pedro Coquenão, nascido em Huambo, Angola, imprime nos seus trabalhos na música, dança, artes visuais e plásticas a sua herança africana e lisboeta, distinguindo-se também pelo activismo contra o racismo. Tal como os Pretos de São Jorge, diz, na entrevista, há “dificuldade em reconhecer como gigantes e insuperáveis os talentos da Cesária, do Bonga ao lado da Amália, até à geração Rapublica. Há resistência. Há medo. Talvez por não termos as melhores aulas de história”. Pela certeira utilização desse símbolo, convidámos Coquenão a reflectir sobre os Pretos de São Jorge como fenómeno do passado, mas também do presente. Questionado sobre se a história é contada do ponto de vista do colonizador, Batida responde “isso é o único lado em que tu podes participar nesta altura. Fomos e seremos sempre colonizadores do ponto de vista histórico. Essas pessoas foram e estão omissas. Nós fomos os melhores vendedores de escravos do mundo e isso dá-nos uma responsabilidade histórica.”

[OS PRETOS DE SÃO JORGE NA VELHA AFRO-LISBOA]

É impossível desligar o fenómeno dos Pretos de São Jorge da história de racismo e escravatura do país. A procissão do Corpo de Deus era uma representação arquetípica da sociedade medieval portuguesa, com os vários grupos sociais que a integravam. A população negra e escravizada estava, pois, também aí representada pelos Pretos de São Jorge.

A partir do século XV, o reino de Portugal via-se num dilema. No extremo ocidental da Europa, entre o oceano e Castela, partir para o mar parecia ser a única solução para garantir a sobrevivência do reino. Esse foi o passo seguinte para a pequena nação portuguesa que, lançando a empresa ultramarina com a conquista de Ceuta em 1415, começava a testar as potencialidades comerciais a retirar da exploração da costa africana, estabelecendo contactos com governantes locais para o tráfico de escravos, um dos produtos mais lucrativos para o império. Segundo Rui Ramos na História de Portugal (2009), p. XVI do prólogo, “os portugueses e seus descendentes radicados na América portuguesa terem sido, entre finais do século XV e meados do XIX, os maiores traficantes de escravos do planeta, contando à sua conta pouco menos de metade de todos os cativos transaccionados ao longo desse período, (…)”. Os primeiros escravos africanos trazidos em massa Lisboa chegariam a partir de 1441.

Nada na nossa memória cultural comum esclarece como a paisagem da cidade de Lisboa foi marcada pelas novas populações trazidas – à força, entenda-se –, pelos navios negreiros. Apesar de se debater actualmente o “nascimento” de uma certa “Afro-Lisboa”, argumenta-se aqui que o país ainda conhece pouco ou nada da velha Afro Lisboa. A presença africana na capital do império, que não começa no século XV mas torna-se, a partir desse período, mais significativa que nunca, já correspondendo a cerca de 10% da população da cidade no século XVI, segundo os estudos demográficos de investigadores como Rodrigues de Oliveira, cujo estudo está citado na História social dos escravos e libertos negros em Portugal, de A. C. de C. M. Saunders, (p. 84). O tipo de tarefas que escravos negros desempenhavam em Lisboa era fundamental para o próprio funcionamento da cidade, realizando desde trabalhos domésticos, artesanais e comerciais a trabalhos agrícolas e marítimos, mas também fazendo a manutenção das estruturas urbanas, como esclarece Isabel Castro Henriques no seu artigo Os africanos na sociedade portuguesa: formas de integração e construção de imaginários…, (p. 17) – “fornecimento de água a eliminação dos detritos, a limpeza das ruas, o transporte (…)”. Pessoas de tez escura, chegadas a Lisboa vindas de África, passaram a pontuar todas as áreas da cidade e entraram no quotidiano lisboeta.

Havia um sistema cada vez mais sofisticado para lidar com a quantidade de escravos chegados à metrópole. Ao atracar mais um navio com novos escravos nos cais de Lisboa, um oficial inspecionava-os ainda dentro das embarcações e contabilizava o número de pessoas, depois divididas em lotes e registadas na Alfândega Nova, onde estava a Casa dos Escravos, antes da sua transferência para a Casa da Guiné, da Mina e da Índia, instituições que ficavam na área do Terreiro do Paço; por fim, eram atribuídos preços aos escravos e os mesmos eram leiloados no Pelourinho Velho, hoje Rua do Comércio. Gomes Eanes de Zurara que, em 1444, assistira à chegada de uma carga com escravos em Lagos, descreve a cena assim, na sua Crónica da Guiné: “Mas qual seria o coração, mais duro que ser pudesse, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela companha? Que uns tinham as caras baixas e os rostos lavados em lágrimas, olhando uns contra os outros; outros estavam gemendo mui dorosamente, esguardando a altura dos céus, firmando os olhos em eles, (…); outros feriam o rosto com suas palmas, lançando-se estendidos no meio do chão; outros faziam lamentações em maneira de canto, segundo o costume de sua terra (…)”. Ainda para os escravos que eram punidos publicamente, estava reservada outra área da cidade, a Cruz de Pau, onde eram castigados, junto à Rua do Poço dos Negros.

A estes locais juntam-se muitos mais que evidenciam essa tal antiga Afro-Lisboa. A par de alguma toponímia, tal como a da Rua da Preta Constança, Rua das Pretas, Rua Rainha do Congo (excluindo daqui a Rua do Poço dos Negros, não sendo certa a ligação do seu nome à existência de uma vala comum para africanos ou, antes, à existência de um poço utilizado pelos monges beneditinos, que envergavam hábito negro, com mosteiro nas proximidades), é de destacar ainda o Bairro do Mocambo, hoje Madragoa. O nome “Mocambo”, com raiz linguística do umbundo, idioma angolano, significando “local de refúgio”, era um bairro habitado por negros escravos e forros, instituído por alvará régio em 1593.

A experiência religiosa da cidade foi um dos veículos para a integração da comunidade negra. Na máquina colonialista do império, era fundamental a evangelização das pessoas negras: todos os escravos eram baptizados e aos mesmos eram atribuídos novos nomes brancos, portugueses e cristãos. Foi rápida a participação de africanos e afro-descendentes na vida das confrarias da cidade, além das cerimónias religiosas da capital. A igreja de São Domingos em Lisboa, à porta da qual ainda hoje se reúnem diversas pessoas negras de diferentes etnias e credos, mostra como há uma presença africana que teve uma enorme continuidade no tempo. Essa presença remonta aos finais do século XV ou inícios do século XVI, quando é fundada a primeira Confraria de Homens Negros em Portugal, sob invocação de Nossa Senhora do Rosário, em data ainda não determinada. Do processo de cristianização da comunidade negra lisboeta nasceu uma relação paradoxal: se, por um lado, a preocupação proselitista da Igreja em converter os novos membros negros da sociedade é também uma forma de aculturação dessa parte da população, essa mesma comunidade soube aproveitar os espaços religiosos para se fazer visível, para se reunir, para se proteger e para conservar algumas das suas próprias tradições. Assim, na Confraria de Homens Pretos da igreja de São Domingos, a participação dos confrades na vida religiosa também servia de ocasião para a reunião dos membros da comunidade africana que ali se organizavam social e politicamente. Dos fundos monetários reunidos para a sua confraria, muitos deles eram usados para apoiar os seus irmãos de fé em etapas mais desafiantes da vida, fosse em situação de doença, de morte e mesmo para comprar alforrias de membros escravizados – isto é, para comprar a sua própria liberdade – um verdadeiro acto de resistência desta comunidade. Outras confrarias eram instituídas por membros negros da cidade: a Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na igreja da Graça – que ainda hoje conserva as imagens barrocas dos santos negros Ifigénia, Elesbão, António de Noto e Benedito de Palermo –, ou a Confraria do Rosário da igreja de Santa Catarina, cujo retábulo de fins de Quinhentos, que ainda hoje se pode ver, representa um casal de devotos negros, ajoelhados perante Nossa Senhora.

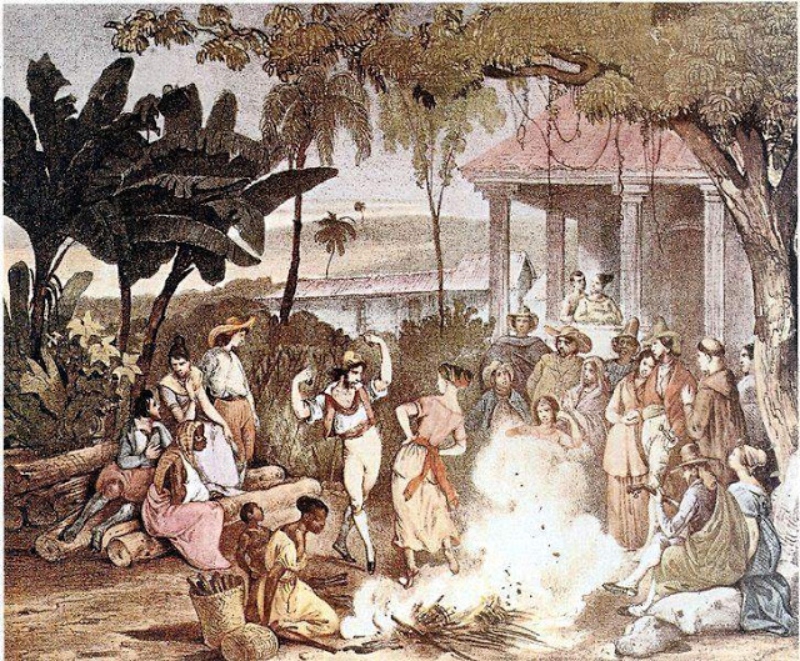

Havia alguns momentos em que sons e ritmos africanos animavam as ruas de Lisboa, mostrando como houve alguma assimilação da cultura negra no próprio quotidiano e nas actividades lúdico-religiosas. Como bem registam a pintura de Joaquim Marques de 1785, O Cais do Sodré no século XVIII, e a litografia intitulada Peditório de Nossa Senhora da Atalaia, de Sketches of Portuguese Life, 1826, homens e mulheres negros tocavam, cantavam e dançavam por Lisboa, transportando imagens religiosas, como o Menino-Jesus figurado na litografia referida, aliás, pintado de negro, com a missão de pedirem esmolas pela instituição religiosa a que estavam filiados. Eram, no fundo, manifestações culturais genuínas da identidade da própria comunidade, da qual os escravos eram subtraídos quando eram capturados ou comprados.

[OS PRETOS DE SÃO JORGE HOJE E A RELAÇÃO DOS PORTUGUESES COM O PASSADO]

A pequena orquestra de São Jorge nasce, portanto, num contexto histórico, político e cultural específico de um novo Portugal colonial que se faz simbolizar numa procissão religiosa prestigiante. Os Pretos de São Jorge exercem ali o papel de representantes desse novo segmento da população, apesar de tudo como elemento musical, decorativo e de apelo exótico para a população branca.

Há aqui um dado importante a sublinhar, relacionado com esse conceito de exótico agora referido: o de como estes novos habitantes negros de Lisboa e de Portugal eram vistos como um Outro, em constante julgamento e avaliação por parte da população maioritária branca, e como essa sua condição de Outro nesta sociedade tardo-medieval portuguesa – condição que se mantém até aos dias de hoje por cá – é preservada na arte, literatura e até na história, que são produzidas por portugueses brancos. Se podemos falar no conceito de male gaze, ideia explorada na crítica feminista do cinema por Laura Malvey, será decerto pertinente falar em white gaze neste texto. O white gaze, ou “olhar branco”, em português, determinou a maneira como pessoas racializadas eram percepcionadas pela classe dominante. Neste caso dos homens negros da orquestra de São Jorge, só os conhecemos sempre como um objecto de pintura, seja ela a de José Malhoa ou Roque Gameiro, de cartoon, desenhado por Bordallo Pinheiro, de texto literário, escrito por Fialho de Almeida, ou de registo fotográfico, captado por Joshua Benoliel. Em todos esses media, estes homens negros são objectificados e a sua percepção é filtrada pelo olhar de um homem branco. Não lhes conhecemos as suas próprias ideias, pensamentos, opiniões sobre a tradição em que participavam; restou-nos apenas a maneira como os mesmos foram vistos pelo olhar branco. O texto de Fialho de Almeida é um bom exemplo dessa objectificação dos Pretos de São Jorge e, ao longo de todas as linhas dedicadas ao tema pelo autor, não lhes escutamos a voz uma única vez. Fialho de Almeida amplificou exclusivamente a perspectiva branca sobre a tradição, denunciando, com recurso à ironia e ao sarcasmo, os próprios preconceitos e contradições da população dominante. “A falar verdade, nós fazemos enormes judiarias aos pretos. Temol-as sempre feito, desde a mais remota edade – (…) Se o orgulho d’estes animaesinhos fôsse coisa menoscabável, sob a ferroada do comico, de ha muito que Portugal não tinha um palmo em Africa. (…) Com as partidas que por cá lhe fazemos, ri o branco, ri o preto, e este lá continúa no seu paiz, a suportar amoravelmente o nosso jugo, emquanto nós por cá vamos suportando tambem o jugo d’elle, emquanto houver paredes que branquear, e o patriarca consentir na procissão do Corpus Christi. (…) que n’esse dia reinavam os pretos na cidade, Lisboa era d’elles, e não havia ninguem que ao vêr passar na procissão, (…) não exclamasse com impaciencia, para os lados: – Que estopada! tomára já cá os pretos! (…)”

Neste retrato crítico da sociedade portuguesa, desenhado por Fialho de Almeida, é bem claro o tipo de visão espelhada no texto, ambígua e contraditória: é a do português branco, que, ao mesmo tempo que reconhece as injustiças e maldades feitas, “desde a mais remota edade”, também reduz os negros a “animaesinhos” que têm como única alegria ao longo do ano a participação, como fantoches, na festa de Corpus Christi, ainda que fossem, de qualquer maneira, ridicularizados pelo público e alvo de chacota. Tanto no texto de Fialho de Almeida como na própria historiografia portuguesa, o white gaze é a perspectiva dominante, na qual o homem branco é a voz activa e a pessoa racializada é um mero recipiente passivo desse olhar. Podem ainda ser citados outros testemunhos de espectadores da procissão de Corpus Christi, que demonstram, novamente, essa maneira de olhar para o bando musical de São Jorge. Um deles vem na Gazeta de Notícias, na publicação de 23 de Junho de 1902: “Com S. Jorge vão os pretos vestidos de calças brancas, grandes casacos encarnados, chapéus enfeitados de plumas. (…) Muitos riem daqueles artistas (…) Um estrangeiro pode ser tolo ou não. Se o for, há de rir com ares superiores, há de achar ridiculíssimo os pretos e o fato deles e a música que vão tocando (…). Se não for tolo, é possível que se ria também, mas, logo depois, há de informar-se da razão de ser daquele espetáculo, (…) e, se ele souber um nadinha de história (…), ouvindo aquela música de selvagens, não lhe virá ao espírito mais que a lembrança das grandes vitórias alcançadas pela energia de muitas gerações em Portugal”. Noutra notícia de O Ocidente, de 10 de Junho de 1901, comenta-se “Foi decaindo, decaindo, e hoje apenas S. Jorge, o pajem, o homem de ferro e os pretos obtêm um ou outro olhar distraído. Pois representam belas tradições, por muito cómica que muitos as queiram ver. Foi em uma procissão do Corpo de Deus que D. João II apresentou à população de Lisboa cheia de curiosidade os primeiros pretos que lhe trouxeram da Guiné e, desde então, mais ou menos ridiculamente vestidos, eles apareceram no estado de S. Jorge”.

O conceito de exotismo está relacionado com aquilo que é estrangeiro ou que vem de fora, com a projecção dos padrões culturais de quem vê no objecto que é visto; por essa razão, chamamos exótico àquilo que consideramos diferente, forasteiro, que nos causa estranheza, que nos parece excêntrico ou extravagante. Essa construção influencia a maneira de ver as pessoas racializadas desde o início da sua presença em Portugal e foi esse white gaze que explorou pessoas negras escravizadas como mais um objecto exótico e de ostentação de poder a exibir em cerimónias públicas. Desde cedo que os portugueses viram na comunidade negra uma aparente inclinação para música, ritmos e danças, e rapidamente começam a surgir referências documentais coevas da utilização de pessoas negras como músicos ou dançarinos para entretenimento do público. Isso acontece com os Pretos de São Jorge, mas também noutras ocasiões. Segundo o artigo de Jorge Fonseca, intitulado Músicos escravos em Portugal e no Império português, há, desde a Idade Média, músicos negros a actuar na corte régia e em casas da nobreza, tal como testemunhado numa das pinturas do retábulo de Santa Auta (proveniente do Mosteiro da Madre Deus, Lisboa), datado de c. 1520-1525, do Museu Nacional de Arte Antiga, onde surgem retratados seis músicos negros a tocarem instrumentos de sopro.

De acordo com o artigo supracitado, há escravos negros a participar como tocadores de tamboril em procissões em Arraiolos e Montemor-o-Novo, alugados aos municípios pelos seus proprietários, no século XVI; há referências a um cantor negro da capela real, D. Afonso, na corte de D. João III, que “compunha em canto de órgão”; no testamento do duque de Bragança D. Jaime, de 1532, e no inventário de bens do duque D. Teodósio, de 1564, há menção a bastantes escravos (48 escravos no inventário deste último nobre) que eram tocadores de charamela, um dos instrumentos tocados pelos Pretos de São Jorge. Há ainda notícias da participação de homens negros músicos em casamentos reais como, por exemplo, aquando das bodas de D. Isabel com o infante D. Duarte, em 1537, D. João III foi recebido no Terreiro do Paço por 24 músicos negros, mas também em casas de famílias abastadas nas Minas Gerais, durante o século XVIII, que tinham à sua disposição escravos negros que vinham entreter musicalmente os convidados em celebrações religiosas e mesmo nos espaços privados. São descrições documentais que permitem perceber que a presença de músicos negros era uma constante, desde o século XVI até ao XIX, nos meios sociais da corte régia e da nobreza em Portugal, embora, e isto deve ser sublinhado, na qualidade de pessoas racializadas que eram aculturadas através da imposição de trajes, instrumentos e músicas próprias da cultura europeia. Este processo de aculturação – ou seja, de subjugação à cultura dominante –, com a utilização pelas elites de escravos negros feitos músicos, diferencia-se das manifestações públicas de pessoas negras que dançavam, tocavam e cantavam pelas ruas de Lisboa músicas e danças tradicionais africanas, como o lundum e a fofa, que, muitas vezes, chocavam membros da população branca, ou pelo menos resultava em reacções ambíguas, divididas entre o fascínio e o desdém. O médico suíço Charles Frédéric de Merveilleux, que esteve no Terreiro do Paço a assistir a uma tourada, quando viajou em Portugal entre 1723 e 1726, descreve umas danças a que assistiu, protagonizadas por homens e mulheres negros: “dois reis negros com suas cortes, compostas por pretos e pretas que dançaram […] aquelas danças lascivas e infames que todos sabem como são”. Podemos mesmo analisar a maior facilidade com que os Pretos de São Jorge foram aceites na sociedade portuguesa, como expressão artística adaptada à cultura portuguesa de então, ao contrário de outras expressões mais negras, mais africanas, que sofreram repressões por parte do poder. E podemos também pensar em como esse arquétipo do Preto de São Jorge, a pessoa negra aculturada, sobrevive em Portugal nos dias de hoje, tanto na indústria musical, como na própria sociedade. Pedro Coquenão argumenta que “Ainda existem vestígios dessa forma de estar, principalmente na indústria musical. O papel do Preto de São Jorge, de alguém que se adapta nas vestes, na linguagem e no comportamento, na contenção, é mais facilmente aceite do que alguém que tenta firmar aquilo que o faz único. Nós não celebramos essa cultura como país. Nós celebramos aquilo que encaixa num papel de um Preto de São Jorge, mas não celebramos aquele que tenta forjar o seu próprio lugar. Há uma abertura maior para artistas que estejam dispostos a desempenhar um papel. Isso aplica-se a tudo, e no caso da música africana e da música negra aplica-se mais”. Os Pretos de São Jorge, que vestiam “a farda do colégio ou a farda do que quer que seja para poderem estar entre os comuns tem uma lógica de em Roma fazeres-te romano, uma lógica de sobrevivência mas também de opressão.”

Nos dias de hoje, a permanência de símbolos e de ideias como a dos Pretos de São Jorge é evidente na falta de reconhecimento que continua a pairar sobre artistas negros portugueses, sejam eles o Bonga, a Cesária Évora ou artistas de hip hop, como General D, Pedro Coquenão continua: “Há uma série de factos que são omissos dos artistas. Há artistas que o público quase prefere esquecer que têm origem africana e que a música tem essa origem e passam a aceitá-los como parte de uma cultura local. Algumas personagens são marcantes nesse aspecto em Portugal, na minha geração. O General D”, rapper político português e negro, que gerou uma “reacção mesmo violenta por parte de algumas pessoas que o acharam agressivo, despropositado, mal-agradecido. Porque é que ele está cá então e fala assim? É visto logo como ingrato: ‘vai para a tua terra'”. Sobre artistas como Bonga, que, na opinião de Batida, deviam partilhar o mesmo lugar do pódio que outros grandes da música portuguesa, Coquenão reflecte: “Há artistas como o Bonga, que têm uma carreira feita a preencher esses requisitos do exotismo e a demorar uma eternidade a terem esse reconhecimento artístico válido. Ele foi mais rapidamente reconhecido em França como cavaleiro da cultura do que em Portugal como artista português que vive cá e que faz parte da nossa cultura, como faz parte da angolana, acima de tudo. Dessa maneira, é normal que o reconhecimento dos Pretos de São Jorge seja descurado. O Bonga, para mim, está ao nível do Marvin Gaye e nós relativizamos sempre isso”.

Se, por um lado, a música e a dança foram meios de aculturação usados contra negros em Portugal, ao longo da sua história cá, por outro, foram também meios aos quais a comunidade se agarrou para a sua própria expressão cultural e artística. Rapidamente Lisboa é assolada por novos ritmos e sons trazidos por estas populações escravizadas, do lado de lá do oceano para Portugal. Algumas dessas expressões foram o já mencionado lundum e a fofa, mas também o batuque e a charamba, sons e ritmos germinados em África, plantados em Lisboa e crescidos no Brasil, que muitas vezes, como expressão cultural de uma população racializada, eram reprimidos pelo poder, tal como foi banida a dança da chegança por D. João V, em 1745. É uma história de música e dança que contamina o quotidiano lisboeta e que é sentida por personalidades como o governador colonial e conde de Povolide José da Cunha Grã Ataíde e Melo que, numa carta de 1780, descreve o lundum, dançado por brancos e mulatos, dizendo que “Os pretos, divididos em nações e com instrumentos próprios de cada uma, dançam e fazem voltas como arlequins, e outros dançam com diversos movimentos do corpo, que, ainda que não sejam os mais indecentes, são como os fandangos em Castella e fofas de Portugal, o lundum dos brancos e pardos daquele país”. E também Oliveira Martins, em 1920, afirma que em Lisboa “Havia mulatos célebres, aplaudidos nos salões por darem ao lundu um acento libidinoso como ninguém: era uma feiticeira melodia sibarita, em lânguidos compassos entrecortados, como quando falta o fôlego, numa embriaguez de sensualidade voluptuosa”. São testemunhos que mostram como a música foi outro dos contributos, hoje quase esquecido, da comunidade negra para o ADN de Lisboa. Coquenão faz, aliás, um paralelismo certeiro entre os Pretos de São Jorge e as marching bands de Nova Orleães: “Será que isto era parecido com qualquer coisa que se passava em Nova Orleães ou mais tarde em Nova Iorque? Será que Lisboa podia ter seguido um caminho semelhante com as marching bands? Pelo que sei, não há registos de som, mas gosto de imaginar e pensar no que é que poderia ter sido se isso tivesse continuado”. É pertinente pensar nestas figuras negras que participaram numa vida musical da cidade de Lisboa e comparar estes fenómenos ao que aconteceu, como afirma Pedro Coquenão, com o jazz, com o rock and roll, o punk e o hip hop, outros géneros musicais que têm na sua génese um forte contributo, ou mesmo uma autoria, de pessoas negras. Se há uma história da música portuguesa, não pode ser dela excluído este contributo afro-português – porque se trata de uma expressão artística que não poderia ter sido produzida em nenhum outro lugar do mundo –, da qual fazem parte os Pretos de São Jorge, os músicos negros das cortes e da nobreza, os dançarinos do lundum ou da fofa.

Um dos maiores sinais de amnésia cultural que afecta a história da música portuguesa é o contributo africano e brasileiro para a criação do fado, que foi, em primeiro lugar, dançado, um tema já explorado em documentário pela associação Batoto Yetu Portugal, como assinala Pedro Coquenão. O artista ainda acrescenta que, no que toca ao fado, a contribuição africana “não é um featuring: é uma co-autoria, é uma participação conjunta. Não foi uma coisa que apareceu do zero, não é um special guest sequer. Faz parte de”. Quando o poeta português Nicolau Tolentino de Almeida falou no “doce lundu chorado”, no século XVIII, estava já a registar uma das origens dessa música nacional, que nasce da transformação do lundum num género musical mais arrastado e melancólico, e que começa a ser acompanhado pela guitarra. O poeta brasileiro Caldas Barbosa é um desses pioneiros do fado, quando interpreta através da voz e da viola os lunduns e as modinhas na Lisboa do século XVIII. É dessa mutação do lundum que surgem os primeiros passos para o nascimento do fado que, aliás, tem a sua génese nos bairros, já à altura do século XVIII e XIX, mais multiculturais da cidade – Alfama, Bairro Alto, Mouraria –, acrescentando-se a essa fusão que resultou no fado, possivelmente, a tradição medieval da canção poética dos jograis e, talvez, os cânticos melancólicos mouros. Por outro lado, outros académicos, como José Ramos Tinhorão e Rui Vieira Nery, defendem ainda, com base em provas documentais, que o fado terá nascido primeiro no Rio de Janeiro em finais do século XVIII, chegando depois à metrópole portuguesa. Mas, acrescenta Batida, “O fado foi também desprovido desse movimento, dessa fisicalidade durante algum tempo. Houve uma tentativa de dissociar o físico do fado e isso, se calhar, também teve a ver com a Igreja. Uma figura como a Amália foi usada para tornar o fado assim – cândido, com personalidade, e branco – e a canção é tornada totalmente nacional, acabando por sofrer com isso no pós 25 de Abril, por ser associada ao antigo regime. Agora, já há uma tentativa de misturar, a posteriori, aquilo que são os sons dessa tal Lisboa multicultural com os sons do fado. A própria palavra saudade é, se calhar, mais conhecida no criolo, sodade, pela Cesária ou pelo Bonga”. O branqueamento histórico do fado, uma espécie de rebranding que moldou a maneira como a consciência nacional pensa neste património português, pode comparar-se, segundo Pedro Coquenão, à própria história do rock and roll nos Estados Unidos da América: “O rock and roll teve uma contribuição mais negra do que branca e isso também acontece com o fado e só o enriquece.”

Os Pretos de São Jorge são, por isso, além de um fenómeno real e histórico de longa-duração em Lisboa, uma útil metáfora sobre a qual se deve reflectir. São uma presença silenciosa que marcou a cultura lisboeta, domesticada pela população dominante, que permitia o acesso destes homens negros a espaços públicos, embora limitados, nos quais se podiam expressar, desde que de acordo com determinadas regras que não eram decididas por eles. O arquétipo do Preto de São Jorge parece continuar a reproduzir-se nos dias de hoje. Além de praticamente esquecidos pela memória colectiva, tal como foram esquecidas e desvalorizadas tantas outras personalidades negras e mestiças da nossa história – relembremos Pai Paulino, Fernanda do Valle, José de Magalhães, Afonso Álvares, Domingos Lourenço Pardo, Madre Cecília de Jesus, Virgínia Quaresma – e outros que, a terem integrado os anais da história, tiveram a sua identidade racial branqueada – não nos esqueçamos que Almada Negreiros e Sousa Martins também eram mestiços –, os Pretos de São Jorge fizeram parte desse projecto colonialista de domesticação de pessoas negras. Como volta a frisar Pedro Coquenão, ao longo da história “apagaram-se e mataram-se símbolos”. Muitos membros dessa comunidade de pele negra da Afro Lisboa conseguiram escapar aos processos de aculturação e preservar tradições musicais, contribuindo largamente para a própria história da música portuguesa; no entanto, a memória desses contributos e co-autorias, principalmente a do fado, está hoje largamente apagada. Também essa histórica presença africana que transformou Lisboa, ocupando tantos espaços da cidade, não está suficientemente lembrada ou, sequer, assinalada fisicamente ao longo da urbe. Talvez esse memorial em honra às vítimas da escravatura, que agora se prepara para o Campo das Cebolas, sare um pouco dessa amnésia cultural que nos afecta a todos. O arquétipo dos Pretos de São Jorge continua a ter muita força no meio actual da indústria musical portuguesa, que só agora, pouco a pouco, começa a reconhecer a relevância e a alargar os espaços de participação a músicos negros, ainda que a música negra em Portugal sofra, mesmo assim, uma marginalização. Infelizmente, e é contra isso que se tem de lutar, essa marginalização e a invisibilidade de pessoas negras transborda da indústria musical para a própria sociedade portuguesa, ainda que Portugal não seja só branco há mais de 500 anos. Coquenão acrescenta uma última reflexão que pode perfeitamente encerrar este artigo: “O país, de facto, precisa de contar a história melhor, a sua história. Como qualquer pessoa que faz documentários ou que faz artigos de investigação, enfatizando, focando, escolhendo os planos, é como quando se está a dirigir um filme ou um documentário. Faz-se a escolha de filmar uma porta ou um prédio inteiro, ou o prédio do lado em vez do prédio principal, está-se a interferir na forma como nós vemos a realidade. O colonizador contou sempre a parte que era mais engrandecedora para a sua história”. Falta-nos, então, reabilitar essa percepção que temos do nosso próprio passado, procurando completar estas lacunas e contar as histórias que ficaram para trás.

José de Almada Negreiros, Lisboa, 1918.