Prossegue a viagem, ainda na paragem por terras das planícies aluviais do Mondego, onde as maquinais ceifeiras recolhem os cereais de Verão nos campos. Ao fim do dia entra a festa sonora, como que de outras colheitas tardias, no fio das possibilidades da música experimental e improvisada. Essa mesma linha fronteira, que separa os campos do ouvido do desconhecido. Que faz imaginar o que está para além, seja pelas novas linguagens, seja pelos novos encontros, ou até por novas formulações que agrupam instrumentos há muito conhecidos. Essa linha do horizonte, neste caso musical, que fascina e desperta o interesse. O Space Festival ao segundo dia do mês de Novembro e do seu programa em Montemor-o-Velho é feito dessa proposta.

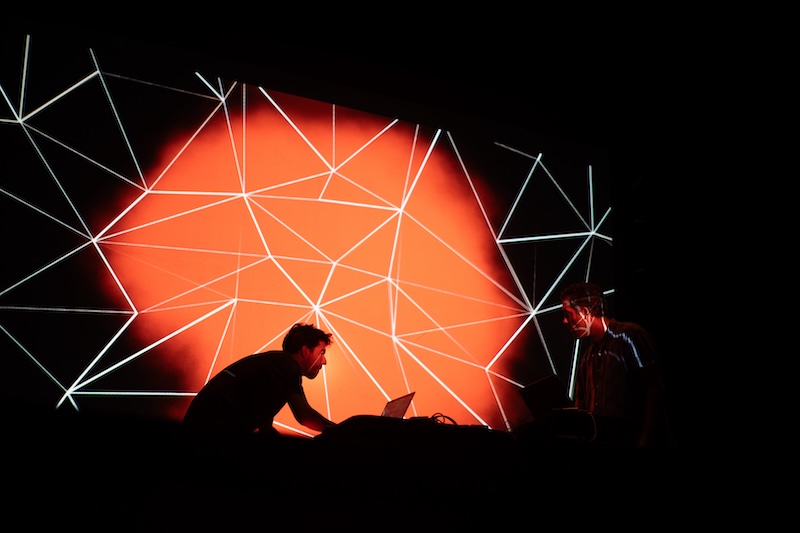

Ainda que sem uma ligação combinada, mas efectiva no mesmo lugar, a luz do espectro vermelho deixada a pairar na memória recente por Constança Soutinho no Teatro Esther de Carvalho no concerto de Miguel Pedro, é retomada hoje por Boris Chimp 504. A dupla conjurada por Miguel Neto nas programações electrónicas e Rodrigo Carvalho. “Red Spectrum” é a nova proposta do duo de trabalho audiovisual, que sucede às performances “Vanishing Quasars” e “Multiverse”. A ideia vem do inesperado recomeço de actividade do telescópio espacial Spitzer, que depois de enviado em missão para recolher a informação distante dos corpos demasiado frios, emitindo nos comprimentos de onda da luz infravermelha, se perdeu, por tempos, o sinal. Boris Chimp retomam e celebram na inspiração esse recente novo momento, também eles na exploração do desconhecido. Precisamente definem a linha vermelha no ciclorama, oscilatória, instável, na razão dos estímulos. Servem uma música que navega pelas identidades da IDM, dessas linguagens sónicas mais dançáveis nos estímulos cerebrais que até mesmo numa pista de dança. Um léxico inesgotável quando empregues as ferramentas para a experimentação, que no caso desta dupla de Neto e Carvalho percorre entre o som e a imagem. Sabemos de muitas experiências que imagem aliada à música mais abstracta, seja electrónica ou outra, é um facilitador, mas aqui há um processo simbiótico a operar. Desenvolvem-se linguagens visuais que resultam de um sistema interactivo efectivo. Desdobram-se modelos digitais, que vão desde as nebulosas digitais às redes neuronais como modelos de terrenos incógnitos, triangulações do espaço. A própria definição dos eixos tridimensionais trazem a preceptiva visualização no espaço dos objectos criados. Viaja-se literalmente no espaço, para se retomar a paisagem final do relevo modular, como ponto de partida à chegada desse campo do espectro do vermelho. Um imersivo lugar, no campo desse mundo sem fim.

O Teatro Esther de Carvalho volta a ser o lugar de entusiasmo, que o baterista Pedro Melo Alves define este espaço como “caixa de pandora”, estávamos a meio do concerto que o trazia a palco junto a Pedro Branco como guitarrista. Branco que, também, noutras ocasiões inscreve a sua música ao piano, como no muito recomendável Another State of Rhythm, de Old Mountain, este ano lançado pela Clean Feed. Mas voltando ao encanto de e no palco, no Esther de Carvalho está em curso o vaso comunicante musical entre estes dois músicos, que retomam na expectativa de fazer disso um novo primeiro encontro — uma segunda ou terceira primeira vez. “A primeira vez, é só uma” relembra ainda Melo Alves na intervenção que haveria de funcionar como separador entre as duas peças de improvisação para guitarra eléctrica e bateria. Eles que abriram o ciclo na Zaratan, que depois se estendeu à ZDB, no palco aquário, para as “Conundrum Sessions”. Recentemente, pela vital Clean Feed, revelou-se no formato físico, que assim perdura os momentos efémeros da música resultado das primeiras vezes, entre Melo Alves e outros e outras que admira e com quem nunca tinha ido a palco. Branco e Melo Alves que celebraram no aqui e agora esse (re)encontro assumindo não o ter sido como primevo, mas a música por eles estabelecida foi-o em toda a medida. E é disso que se trata, de escutar e viver o novo, o que a linha do horizonte define melhor, o que está além e se alcança caminhando nessa direcção, redefinindo em contínuo a nova fronteira num mais além como processo inesgotável em exercício. A dita primeira parte foi aleatória, feita de colagens, retalhos de exercícios que começaram por ser curtos e melódicos, trazidos do universo de Branco e que, lá está, reconhecemos na memória recente em Old Mountain, devocionais quadros musicais que o ligam ao passado mais ou menos longínquo, seja a Huddie “Led Belly” Ledbetter ou até ao experimental, na arte desafiante das guitarras, Eugène Chadbourne. Mas presente foi um Branco a trazer um lado mais arbitrário de Melo Alves, que, aliás, anunciava para esse primeiro encontro dos dois em 2018 que: “Pedro Branco tem uma busca pelo aleatório, procura de ordem acima da ordem, que não me dá outra hipótese que não este encontro.” E este reencontro tem essa chama de novo, e a chama nunca se repete, havendo combustível. A bateria de Melo Alves é identitária, na medida que é instável no desenho que acompanha o traço escutado, que responde a essa aleatoriedade, e que tem recursos próprios, seja nos címbalos customizados ou tão só pelo toque desprendido, pleno de nervo como resposta. Alcançam no decurso da experimentação de diálogos um patamar em torno do eixo de tensão da guitarra, laivos de um pós-rock a jazzar. Depois, na vivida segunda parte, souberam atingir os cumes da pequena sala, que volta a revelar-se muito maior na dimensão sonora, uma caixa de ressonância perfeita para esta (e outras) música(s). O segredo de tamanha acústica, à parte da estrutura em madeira, está na roseta que o lustre quase oculta, que dá lugar a uma envolvente caixa de ar — soubemos dos que dele cuidam. Esses cumes alcançados foram feitos de estadios superlativos sónicos, perdurando uma alma eléctrica condutora à plena satisfação, enleio entre uma guitarra esparsamente tocada, ampla, tangente à rede percutida por Melo Alves, emaranhado fértil feito de filigrana ressoante. Houve ainda um momento sónico despontado no bloco de esferovite que comprometeu o impoluto estado de alma sónica recém vivido. O trocar de olhos, risonhos, e mesmo a partilha da peça que vibra o som entre mãos, foi o tal copo de vinho a mais que se bebe, numa noite onde o difícil pode ser saber como parar sem mácula — como nos comentava quem muito bem sabe fotografar estes preciosos e irrepetíveis momentos, a propósito de depois deste concerto arriscar o próximo.

A noite que ainda apresentava a desafiante reunião da Orquestra de Guitarras e Baixos Eléctricos (OGBE), que nos levou à TOCA. A OGBE que já não se reunia desde 2018 e que, surgida em 2009, junta para fazer acontecer peças desprendidas pelas muitas guitarras e baixos eléctricos que a compõem. Criada no Sonópolis do Serviço Educativo da Casa da Música, este mega ensemble portuense dirigido e conjecturado pelo compositor, que aqui deixa a guitarra aos demais músicos, Pedro “Peixe” Cardoso. Disposição em semicírculo que acomoda nas guitarras Alexandre Sobral, Filipe Prata, Francisco Brito, Luís Ribeiro, Mário Correia, Nuno Loureiro, Nuno Trocado, Pedro Feio, Pedro Souza, Ricardo Vale, Rodrigo Melo, Rui Azevedo, Samuel Martins Coelho e Zé Miguel Pinto. Ao meio caminho, uma percussão e uma bateria a cargo de Nico e António Serginho. Na restante ala os baixos de Eduardo Silva, Filipe Agante, Henrique Lopes, Maria Mónica, Mário Mamede, Rafael Silva, Sérgio Valmont e Telmo Sá. Precisamente 10 guitarras junto com 8 baixos e com dois pares de baquetas pelo meio às mãos de um maestro sem batuta, mas com punhos, mãos e dedos em sinaléticas variadas, e com recursos pelos cotovelos para comandar tamanho potencial sonoro. Isto representa o que melhor se define como sendo música de improvisação guiada. O ponto de partida estimulante está na diversidade, nenhum modelo se repete entre os 18 instrumentos de cordas. O que ouvimos são jogos de tensão e libertação, conduzidos pelo maestro Peixe, composições momentâneas que habitam no seu imaginário e que a massa sonora à disposição permite fazer existir. Aqui e ali há solistas, mas o grosso do andamento é feito de uma música “coral” a plenas vozes conjuntas das cordas metálicas, amplificadas. Pulsares desafiantes, intermitentes, disparos que se entreluzam, motivo até para dispensar luminotecnias. Há diversão constante estampada nos rostos, dos que músicos perante a direcção da orquestra e em muitos dos que sorvem o resultado eloquente. As diversas peças são tocadas em suite, em modo contínuo, uma dinâmica sabedora e experimentada. Há um perdurada conjugação de tudo isto que nos reteve num ainda maior interesse, muito por força do dispositivo entre mãos do percussionista, e que pudemos entender como de um enorme zaclitrac, esses idiofones outrora populares no litoral mais a norte do país, feitos de vários martelos que em uníssonos espantam tudo e todos em redor, no volteio repentino. Foi a centelha, feito em função de metrónomo e que nos diz que houve muito mais além da linha definida nesse horizonte de 19 músicos entre muitas guitarras e baixos eléctricos.

O Space Festival termina a passagem em Montemor-o-Velho nesta tarde de domingo, num programa que começa às 15h30 nas ruínas da Igreja de Santa Maria Madalena, na encosta sul do Castelo, para o concerto a solo de Ricardo Martins para uma variação da distração. Depois, às 17h, entrada no Esther Carvalho garantindo um jazz do melhor no “Living Room” de Michael Formanek junto a Rodrigo Amado e a João Lencastre.