Lisboa dividiu-se ontem entre o MEO Kalorama e o concerto de Björk e, por cá, cremos ter feito a escolha certa em regressar ao Parque da Bela Vista para mais uma sessão de espectáculos de alguns dos artistas mais entusiasmantes do presente. Não que a visionária artista islandesa não o seja também, mas temos presente em nós a ideia de que mais valem três pássaros a voar num recinto ao ar livre do que segurar apenas um nas mãos, numa sala fechada.

A abundância musical sobrepõe-se a tudo o resto, mas a opção tomada não é plena de vantagens. Sim, poder tirar partido de tão amplo espaço para deambular e de uma oferta cultural bem mais recheada é bom, mas a vista e as vias respiratórias já começam a pedir tréguas da poeira que se tem feito sentir no grande parque situado em Chelas. Entre a vontade de consumir arte e o castanho que tinge os lenços em que nos assoamos, houve três actuações que ontem não pudemos perder por nada deste mundo.

Devoção é a palavra certeira para descrevemos aquilo que os fãs de Ethel Cain têm para com a artista. É música devocional, ora pop estridente, apocalíptica, esperançosa, construída a partir das suas experiências enquanto mulher trans a encontrar a sua identidade no deep south dos Estados Unidos da América, nostalgia e southern goth.

Neste final de tarde do segundo dia do Kalorama, Ethel Cain (a ostentar uma incrível camisola do Dale Earnhardt, ícone da NASCAR) e a sua banda – um guitarrista e a sua banda – deram um show que, além da devoção, só pode ser entendido como algo digno de libertação. É uma experiência que pode ser vista como religiosa – e a religião é um dos grandes temas de Preacher’s Daughter, longa-duração editado em 2022 e um dos melhores discos do ano passado –, transcendental para aqueles que vêem na música da artista um refúgio para o mundo que os rodeia. E já são muitos os que se encontram nessa posição.

A abrir, “A House in Nebraska” colocou-nos logo em sintonia com o universo Hayden Silas Anhedönia. O público clamou por mais e, a seguir, “American Teenager”, essa canção pop perfeita, permitiu a Ethel descer do palco até aos seus fãs que, junto a ela, berraram “Say what you want, but say it like you mean it”. Amor dado, amor recebido, mas o melhor ainda estava por vir.

“Family Tree” marcou o passo do concerto com as suas guitarras sonhadoras e mirabolantes, antes de “Thoroughfare” tornar-se o momento alto do concerto. Quando Ethel Cain anunciou que esta ia ser tocada com “extra yee-haw” nesta sexta-feira, não terá ocorrido a muita gente que esse extra yee-haw surgisse na forma de Florence Welch, ídola da artista com quem tem partilhado digressão, para total loucura do público (mais tarde, no concerto de Florence + The Machine, a artista nascida na Florida devolveu o favor à amiga para interpretarem “Morning Elvis”). Se a devoção que se fazia sentir no ar já era uma de tremendas proporções, aqui passou a ser de proporções bíblicas. E nada melhor para recuperar deste choque que “Gibson Girl”, canção marcada pelas suas grooves sensuais, onde Ethel relembra que é uma poeta capaz de pintar telas com os tons mais belos, mas também os mais deprimentes e tenebrosos.

A concluir, “Sun Bleached Files” soou catártica – como se queria – e “Crush”, única faixa resgatada de Inbred, cantada mais uma vez com os fãs da primeira fila, deixou-nos sem grande chão onde nos equilibrarmos. E assim continuamos, já quase um dia depois do concerto ter terminado. A música de Ethel Cain é assim. Causa impacto e captura-nos a imaginação. É magia, portanto. Ainda bem que o é.

— Miguel Rocha

Depois de andar a remoer por ter perdido Arca no ID_NOLIMITS em 2019 — embora não tenha sido por isso que não o reportámos por cá —, os níveis de ansiedade estavam bem lá no alto quando o relógio se começou a aproximar das 22 horas. A nova deslocação até ao palco San Miguel foi, por isso, feita de forma bem antecipada, ainda Florence + the Machine estava a meio da sua serenata à capital portuguesa. Enquanto a voz de Florence Welch se escutava do lado oposto do recinto, a nossa atenção prendia-se nos adereços que já se encontravam montados para receber Alejandra Ghersi Rodríguez. Muitas flores (todas em tons de rosa), uma mesa onde pousava o material de DJ, um par de teclados suportados por uma rack mesmo ao lado, uma espécie de cabine envidraçada na ponta direita e, à esquerda, um baloiço estilo BDSM, com assento de cabedal negro preso por correntes metálicas.

Enquanto dávamos asas à imaginação, o tempo passava e não havia forma de termos notícias da fracturante artista venezuelana, enquanto a equipa de produção do espectáculo afinava os últimos detalhes e, sem querer, iludia o público em erro, que prontamente se manifestava sónicamente quando notava a presença de uma figura humana a deambular pelo palco. Alguns minutos após a hora marcada, Arca apareceu entre sorrisos, apresentou-se e prometeu bons momentos para o slot de mais ou menos uma hora que tinha nas mãos.

Quando, nessa tal passagem pelo ID_NOLIMITS, Vera Brito descreveu a performance de Arca enquanto acto de “libertação”, sabemos que essa é uma liberdade que se faz notar em todos os sentidos possíveis. Além da já conhecida manifestação sexual, que permite à artista quebrar com preconceitos e quaisquer barreiras de género, assumindo a sua identidade sem qualquer pudor, este é também, do ponto-de-vista artístico, um concerto livre em todos os aspectos, quase como que improvisado. Arca tem todas as ferramentas que descrevemos acima ao seu serviço e quando sobe ao palco assume a postura de “faço o que me der na gana”, fazendo-nos crer que existe uma elevada dose de livre-arbítrio na forma como se entrega à actuação.

Começa por vestir a pele de DJ, mete um drone celestial a pairar no ar por alguns segundos e logo faz vir ao cimo a componente de “carcaçada” associada ao tipo de electrónica que lhe reconhecemos. Quebra dogmas sonoros, mas nem tudo é dedicado por inteiro ao abstraccionismo ou à exploração, trazendo também à tona cadências mais familiares, do reggaeton ao funk carioca, numa selecção de temas muitas vezes associados à questão da sexualidade. Não sendo profundamente conhecedores de tudo o que se vai fazendo nos circuitos mais marginais da América Latina, notámos um funk brasileiro que certamente aquece muitos bailes modernos e fala sobre transar e “tocar na xaroca”, antes de dar entrada a um pequeno momento de samba. A dada altura, solta “Making The Band (Danity Kane)” de Earl Sweatshirt e faz a faixa estender-se para lá dos seus menos de dois minutos de duração originais, criando uma sensação de mindblowing geral entre a audiência — de um lado está a escolha musical inesperada, do outro a certeza que Arca e Earl habitam em universos que se cruzam e poderiam muito bem protagonizar uma das melhores colaborações de sempre da história da música.

Após mais um par de temas disparados nestes moldes, o espectáculo dá uma volta de 180 graus. A venezuelana larga o repertório alheio, mete alguns dos seus instrumentais em playlist, agarra-se ao microfone e sai detrás da mesa de DJ, passando assim à fase de “concerto”, no sentido mais tradicional do termo. É nesta altura que a multidão fica ao rubro e Arca começa a dançar incessantemente, enquanto vai intervalando as canções com algumas palavras de apreço para com aqueles que a foram ver. “Rakata” foi a primeira que cantou e “Prada” veio ajudar a manter o clima de algazarra, havendo também espaço para “KLK”, “Tiro” ou “El Alma Que Te Trajo”. Numa espécie de desfile surrealista, a cantora e produtora foi-se fazendo passear pelo palco enquanto ia dando uso aos tais adereços que sempre teve ali à sua espera — dos gestos obscenos no baloiço à destruição da cabine envidraçada e dos arranjos florais.

Não foram muitos os temas originais que a pudemos ver interpretar, mas foi uma performance completa a todos os níveis. Depois de cantar a última, deu conta que ainda tinha 5 minutos à sua disposição e fez questão de os cumprir de forma especial, sentando-se diante os sintetizadores e terminando o set com um devaneio electrónico recheado de graves e distorção — houve até quem chorasse a meio desta despedida. Experiência 5/5 e a repetir tão breve quanto possível.

— Gonçalo Oliveira

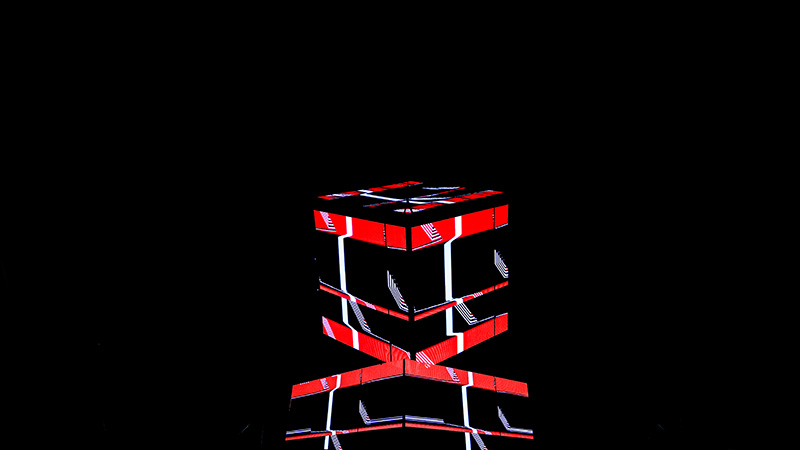

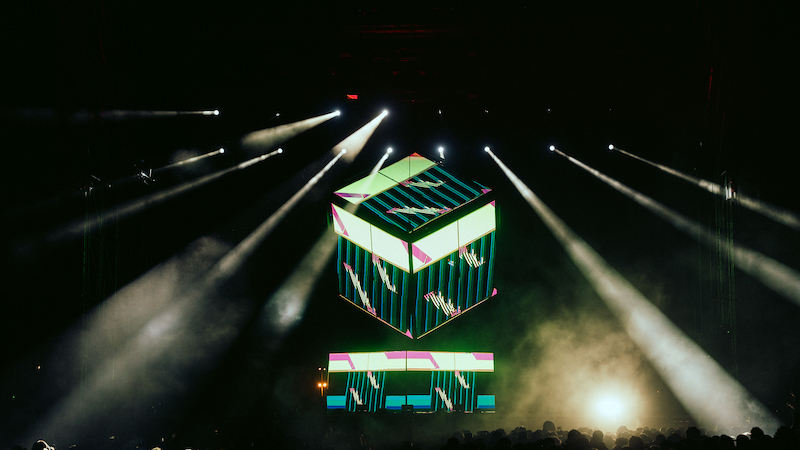

Aphex Twin tem um grande cubo e, pelos vistos, há quem se sinta incomodado com isso. O principal adereço da digressão em torno de Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 causa muito boas impressões a quem o vê a flutuar sobre o palco onde se posiciona o DJ e produtor, mas tem vindo a gerar debate nas malhas digitais, com alguns fãs de deadmau5 a acusar o irlandês de plágio. Afinal de contas, quem criou a forma do cubo? Na escola não nos ensinam a homenagear quem quer que seja que tenha inventado tal sólido geométrico e este surge representado nas nossas vidas nas mais variadas formas sem que alguém se chateie com isso. A ideia de ter um cubo feito de paineis luminosos que exibem efeitos visuais parece deliciosamente boa, mas não soa a nada que não possa ter vindo da cabeça de qualquer comum mortal. O que é certo é que, felizmente, Richard David James não é Joel Thomas Zimmerman e a sua música, que é o que mais importa nestas questões, está bastantes furos acima da do canadiano com máscara de rato.

Tal como Arca — uma assumidíssima fã da sua arte, como fez questão de partilhar há poucos meses num post para o Instagram —, o espectáculo de Aphex Twin começou alguns minutos após a hora marcada, talvez devido a problemas com o tal cubo, já que este ia acendendo e apagando algumas vezes, no que parecia ser uma espécie de bateria de testes que estavam a decorrer antes do apito inicial. E novamente em comparação com a artista venezuelana, também o show do inventivo produtor de electrónica é bem mais do que apenas uma sucessão de músicas e desmarca-se dos demais pela forte componente de performance visual. Aqui, os olhos “comem” tanto quanto os ouvidos, tal é a quantidade de estímulos que nos passam pelos órgãos que chefiam os dois sentidos chamados à acção.

Por um lado, é incrível a quantidade de pessoas que se juntou em frente ao palco MEO para ver Aphex Twin a liderar um concerto extremamente sensorial, sinal de que é realmente um daqueles nomes das cenas underground ou alternativas (chamem-lhe o que quiserem) que conseguem transcender esse tipo de camadas e serem idolatrados por adeptos de qualquer quadrante musical. Por outro, não deixa de ser estranha a quantidade dessas mesmas pessoas que começam a abandonar o “barco” escassos minutos depois do gig começar. Ainda nem a actuação tinha chegado à meia hora e a moldura humana já estava bem mais empobrecida comparativamente ao que aparentava de início.

Richard David James é um caso sério na música, detentor de uma carreira que dura há quase quatro décadas, muitas delas passadas na mó de cima, sendo ele um dos DJs/produtores mais ansiados em qualquer parte do planeta. Não é qualquer artista a solo que se pode gabar de percorrer o mundo com espectáculos cuja produção é tão grandiosa, ainda para mais quando a sua função não exige cantar para um microfone ou tocar um qualquer outro instrumento. E não deixa de ser irónico: o irlandês pode dar-se ao luxo de levar o seu cubo a qualquer coordenada e passa por Lisboa numa altura em que o preço de aluguer de um quarto com as dimensões desse mesmo cubo é incomportável para a grande maioria das carteiras em Portugal. Uns com tanto e outros com tão pouco, mas a vida é mesmo assim. Deste lado, não nos importaríamos nada de habitar ali dentro, tendo como banda sonora as constantes as incursões pelo garage, o industrial conceptual, as massagens auditivas glitchy e os desvios pelo techno (sem nunca escorregar num sequer fio de azeite) que este artesão sonoro tão bem representa. Só não nos peçam para identificar nomes de faixas, pois essa é uma tarefa árdua até mesmo para os fãs mais hardcore do nome em questão — e, sejamos sinceros, provavelmente nem o próprio consegue ter na ponta da língua um catálogo tão vasto e recheado de títulos estranhíssimos. Dançámos muito e isso é que interessa. E hoje voltamos a dançar, para que amanhã surja mais uma reportagem do MEO Kalorama por estes lados.

— Gonçalo Oliveira