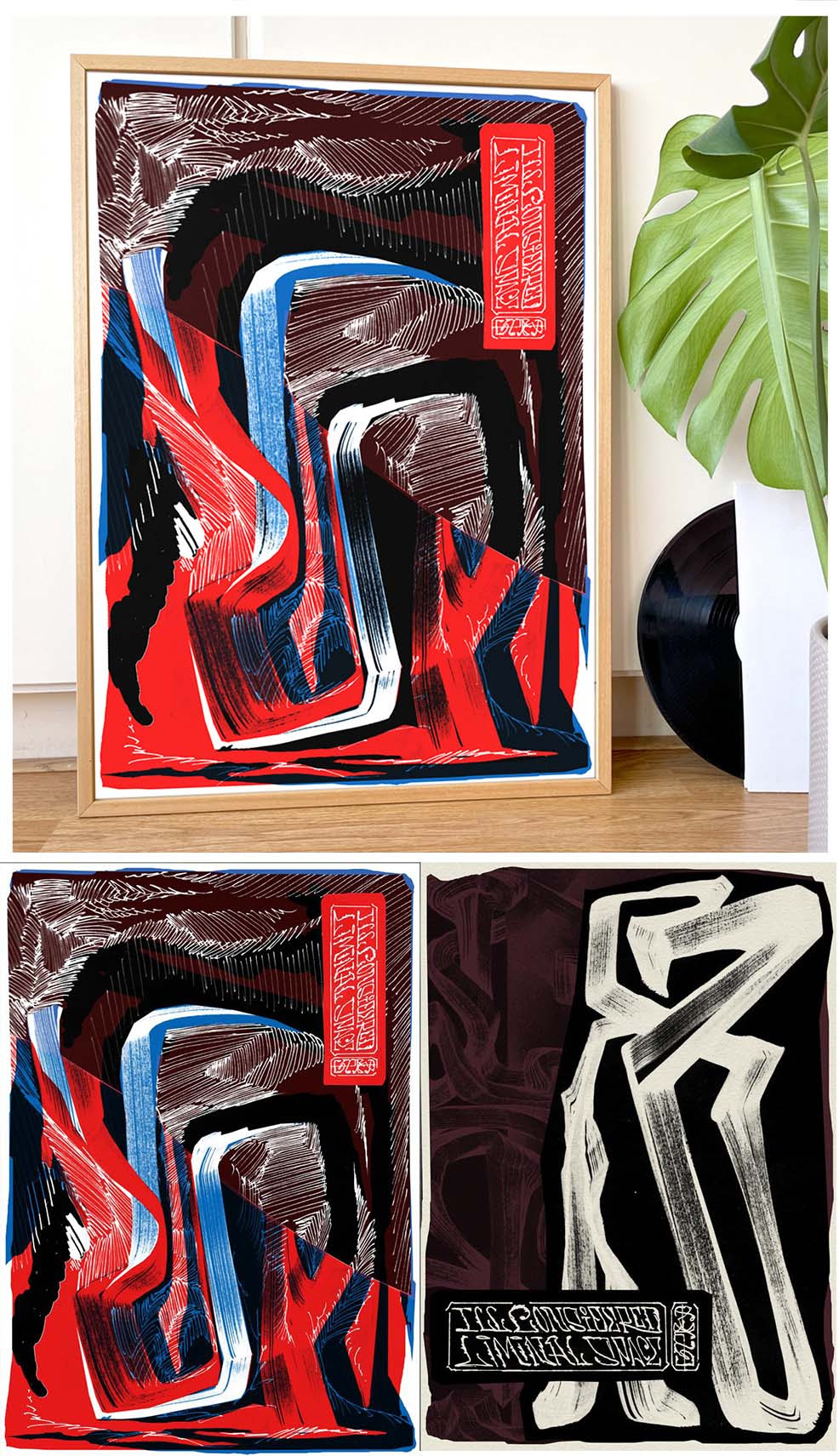

Amanhã, dia 17 de Junho, os Ill Considered disponibilizam pela primeira vez na sua página de Bandcamp um conjunto de impressões em edição muito limitada de posters com arte de Vincent de Boer, o artista que desde a primeira hora tem sido responsável por traduzir visualmente a sua música vibrante e livre. O Rimas e Batidas foi ao encontro do artista no seu atelier em Novembro último para uma reveladora conversa sobre a sua particular estética que incluiu uma rara abertura dos seus arquivos para visionamento de exemplos do trabalho que tem vindo a desenvolver para os discos do grupo londrino, incluindo peças descartadas ou nunca usadas e por isso mesmo nunca antes vistas.

Naturalmente, tratando-se de um artista holandês, as instruções para chegar ao seu atelier incluíam a palavra “bicicleta”, mas para um jornalista português de meia-idade que prefere caminhar, a distância de 40 minutos que separa a estação de Den Dolder do local em que Vincent de Boer trabalha apresentou-se como uma alternativa bem mais interessante. A foto do mapa com o traçado a vermelho a indicar o caminho era bastante vaga e implicou o recurso a alguns dotes de dedução e orientação, mas perto de uma hora depois, o destino final foi alcançado.

Ao planear a viagem para assistir à última edição do festival Super-Sonic Jazz que levou ao Paradiso, em Amesterdão, artistas como Nubya Garcia, Emma-Jean Thackray, Yussef Dayes ou os Sons of Kemet de Shabaka Hutchings, surgiu a ideia de uma visita ao atelier de Vincent de Boer, o artista responsável pelas maravilhosas e intrigantes capas dos álbuns dos britânicos Ill Considered. Contactado no Instagram, De Boer foi imediatamente receptivo, alertando, no entanto, para o facto de não trabalhar em Amesterdão, mas numa localidade próxima de Utrecht. “É muito fácil chegares até aqui, depois envio um mapa”. A aplicação de mapa do telefone permitiu perceber que o atelier estava localizado numa zona de floresta e a fantasia de uma cabana de madeira escondida algures entre as árvores foi acentuada pela caminhada ao longo de uma estrada rural onde foi possível vislumbrar algumas grandes casas com telhados de colmo protegidas por muros e portões. Chegar ao destino foi, por isso mesmo, um absoluto choque. À pergunta “que sítio é este?” colocada quando finalmente fui recebido por Vincent junto a um grande portão que dava acesso a um amplo e bastante arborizado espaço onde se situam algumas gigantescas estruturas semi-cilíndricas, o artista respondeu: “É uma antiga base aérea que nos tempos da Guerra Fria foi ocupada pela Força Aérea norte-americana. Isto são os hangares onde se encontravam os aviões”. A base aérea de Soesterberg foi estabelecida pela Royal Netherlands Air Force em 1911, foi ocupada pelas forças Nazis em maio de 1940 e tornou-se uma base estratégica para as forças norte-americanas em 1954, época de que datam os presentes hangares, um dos quais hoje ocupado por uma série de artistas que aí construíram os seus ateliers. É num desses espaços que nascem as peças de arte que Vincent De Boer tem criado para o trio do saxofonista e clarinetista Idris Rahman, do baterista Emre Ramazanoglu e, agora, do baixista Liran Donin – os Ill Considered.

O primeiro álbum dos Ill Considered foi lançado em 2017, quando o baixista Leon Brichard ainda se encontrava na banda. Foi ele que teve a iniciativa de prensar 100 white labels com uma gravação feita por Emre Ramazanoglu a partir da primeira jam session do trio nuclear a que se juntou ainda o percussionista Yahael Camara-Onono. “Do nada, o Leon disse-nos que os discos já tinham esgotado. Eu nem sabia que ele tinha mandado imprimir alguns vinis, que se venderam, assim mesmo, sem capa”, recordou, em Novembro último, o saxofonista, em conversa tida a propósito da edição de Liminal Space, o primeiro álbum “a sério” dos Ill Considered, trabalho em que colaboram músicos como o tubista Theon Cross ou a saxofonista Tamar Osborn. Foi nesse já distante momento que De Boer os descobriu: “Foi uma cena tonta. Eu ouvi o primeiro álbum deles no YouTube, tinha uma capa branca e tinha sido carregado para a plataforma há pouco tempo, ainda com muito poucas visualizações. Aquilo era dos álbuns mais loucos que me lembro de ter ouvido. Cliquei no link, encomendei-o através do Bandcamp, acabei por descobrir também os Wildflower… Aquilo era de topo. Pensei, ‘que se lixe. Vou deixar-lhes uma nota a dizer que esta é a música mais incrível que escutei nos últimos anos. Eles responderam-me. Creio que foi o Leon. Perguntou-me se tinha escutado os Wildflower e eu disse-lhe que sim e que até o tinha comprado. Depois perguntei, “se vocês alguma vez precisarem de uma capa, digam-me, porque eu sou artista visual”. Uns cinco dias depois, disseram que todos os membros da banda também gostavam do meu trabalho e que ficariam muito felizes se trabalhássemos juntos. Fizemos uma chamada via Skype e falámos sobre isso. O Leon foi espantoso comigo”.

É possível reconhecer essa generosidade de Vincent na forma como nos recebe no seu atelier, um amplo espaço que o próprio construiu, em madeira, dentro do enorme hangar onde existem ainda mais espaços de trabalho de outros artistas. E embora a tal momentânea fantasia da cabana de madeira perdida no meio da floresta não tenha grande correspondência na realidade, o espaço interior do atelier corresponde ao que se poderia ter imaginado olhando para as capas dos seus discos e para as peças que vai revelando na sua conta de Instagram: o carácter preciso da sua arte adivinha-se no espaço altamente organizado onde se encontram as suas ferramentas de criação, materiais diversos, livros de caligrafia, inúmeros cadernos com estudos e múltiplos exemplos do seu trabalho nas paredes. E em fundo, há um subtil drone que nos massaja os ouvidos e que parece habitar naturalmente o espaço, como se sempre ali tivesse estado. Mas é apenas uma das obras ambientais de Brian Eno, que Vincent confessa usar para escapar para dentro da sua própria cabeça: “deixa-me na zona”, explica.

Quando nos sentamos finalmente, é ele mesmo que inicia a conversa.

Andei numa escola de artes. Mas sempre desenhei durante toda a minha vida e nem me lembro muito bem de fazer outra coisa qualquer alem disso. Era óbvio que, a qualquer momento depois de terminar o ensino secundário, ia acabar por ir parar a uma escola de artes. Por ser tão óbvio, os meus pais deram-me muito apoio nessa fase. Não me forçaram a encontrar nenhum trabalho e ficaram felizes por me ver entrar numa escola de artes. Mas, muito antes dessa etapa da minha formação, eu já desenhava capas de discos, posters e assim, para vender no recreio da escola. O meu irmão também está na área das artes e temos acompanhado o trabalho um do outro desde o começo. Sinto que nem sequer escolhi este percurso — já estava determinado [risos]. Sem querer romantizar a coisa em demasia, eu não me lembro mesmo de fazer mais nada além de desenhar [risos].

Também te envolveste no graffiti, de alguma forma?

O graffiti também fez parte do meu percurso. Fiz o meu primeiro graffiti aos 11 anos e nunca parei desde então.

Queres revelar o nome que utilizas para assinar as peças que fazes na rua?

Isso não te posso revelar enquanto estiveres a gravar [risos]. Durante muitos anos, isso era um grande segredo que eu tinha. Só mais recentemente, com o desenvolvimento e reconhecimento da arte urbana, é que passei a dar a conhecer um pouco mais sobre esse capítulo da minha vida.

Quem dirias que foram as tuas referências dentro desse universo?

Sempre me guiei muito pela vertente do bombing. São duas cores, no máximo, um fat cap e fazer a cena o mais rapidamente possível. Desde o início deste milénio que me tenho vindo a interessar muito pela cena graffiti parisiense. Muita da malta de lá já tem carreiras enormíssimas. Tens os exemplos do Tomek ou do Sonick, que é um dos meus favoritos de todos os tempos. E sim, se eu comecei com esta cena da caligrafia foi muito graças ao graffiti e ao desenhar as letras. Mas aquilo que eu considero como sendo o mais importante é: independentemente daquilo que tu fazes, fá-lo da maneira mais pura, de modo a não diluir a coisa em demasia.

A prática tradicional da caligrafia — principalmente nos países asiáticos — teve alguma influência no que fazes?

Teve. E muita. Ao nível dos princípios e da estética.

Eu faço essa ligação pela forma como observo os movimentos que fazes com o pincel. Parece-me uma forma de meditação.

É mesmo isso. Essa é a ligação. E eu sempre estive muito interessado na cultura asiática por isso mesmo. Não no sentido de “agora vou ter de estudar sobre isto”. Baseei-me nos princípios deles, mesmo sem nunca ter querido aprender chinês ou japonês. Faço apenas o que eles fazem. Já frequentei alguns cursos de caligrafia — um na China, outro no Japão. Eu sou canhoto e isso é, logo à partida, uma desvantagem.

Podes falar um pouco sobre essas experiências na China e no Japão?

Tive a sorte de, logo após me ter formado, ter tido um amigo chinês que me apresentou à escola de artes que ele frequentou, em Nanjing. Fui convidado para leccionar lá por algumas semanas e dar bastantes palestras. Conheci imensa gente e fui-me mantendo em contacto. Alguns anos mais tarde, pude regressar para fazer uma exibição do meu trabalho e para fazer parte de outro programa educativo. Aquilo que eu fazia era tentar não mimetizar a forma tradicional da caligrafia deles. Eu já tinha definido a forma como trabalho nesse ramo e eles estavam interessados naquilo que eu fazia. Sempre tive imensa vontade de dar aulas, principalmente após ter passado seis anos a absorver matéria compulsivamente [risos]. Tenho gosto em partilhar aquilo que aprendi. A cena do Japão foi a mais recente. Eu já lá queria ir há muitos anos. Entretanto surgiu um programa para uma residência artística e eu podia escolher o que queria ir fazer e para onde é que queria ir. Escolhi ir para o Japão. Vivi lá durante um curto período de tempo.

Em que parte do Japão?

Inicialmente, em Tóquio. Depois disso, Sapporo. Em Sapporo também estive numa outra instituição e fiz lá uma grande mostra do meu trabalho. Essa viagem foi muito produtiva. No final, também fiz o tal curso de caligrafia. Mas foi uma coisa muito curta. Durou umas poucas horas. Não foi nada de muito sério, apenas para dar uma espreitadela. A minha mão, obviamente, já está bastante treinada e eu sei muito bem como é que devo segurar e movimentar o pincel. Isso fez-me ficar muito mais experimental no meu trabalho com a caligrafia. Não gosto propriamente daquele tipo de traços mais clássicos.

Estás a falar acerca da caligrafia, mas podias estar muito bem a referir-te a música nos mesmos termos. O jazz também não segue regras. Surge da tradição, mas valoriza o momento e os próprios músicos. Aquilo que tu fazes pode ser encarado como uma espécie de “música visual”, não achas?

Acho que sim. Eu próprio faço muitas referências à música no meu trabalho. E tenho esta ideia muito ingénua, talvez demasiado romântica, em relação à música e aos músicos. Eu não sou músico, nem sei nada sobre música. E quando vejo alguém a tocar baixo ou a ler uma pauta fico verdadeiramente maravilhado. E sinto que não preciso de aprender nada disso porque tenho o pincel, que considero o meu instrumento. O pincel é uma ferramenta muito intuitiva quando tu já lhe conheces os truques todos. É a mesma coisa que ser baterista: primeiro tens de estudar durante anos e anos, e só depois começas a experimentar. Até podes começar a experimentar antes, só que, a dada altura, vais acabar por perceber que não adquiriste competências suficientes para seres considerado bom o suficiente. Isto é tudo muito contraditório. Tu meio que precisas de alguns fundamentos, para depois destruires esses mesmos fundamentos. Em relação a isso, vejo no que faço muitas parecenças com o jazz.

Falando agora dos Ill Considered: do facto de teres assinado todas as suas capas pode depreender-se uma grande sintonia?

Sim. E eu já tinha feito muitas capas para discos de hip hop, techno, house… Com a malta do hip hop… Todos eles têm logo muitas ideias, de que querem ser representados desta ou daquela maneira. O que também é muito bom. A malta do techno dá-me mais liberdade. Mas eram tudo coisas que não me faziam sentir totalmente realizado. Eu estava meio que à espera de encontrar o projecto certo para esta minha vertente de desenhar capas. Os Ill Considered apareceram, eu fiz-lhes uma capa e fiquei muito satisfeito com o trabalho. Eles disseram-me “faz o que bem te apetecer porque a nossa música também é feita dessa forma”. Disse-lhes, “sabem que mais? Eu posso mostrar-vos a direcção que quero dar a isto. Eu quero um projecto em que possa aplicar todos os meus anos de desenho abstracto e de tipografia em conjunto”. Eles disseram que a ideia era perfeita e em menos de nada já a capa tinha sido impressa. Foi exactamente assim que o disco foi feito. E, nesse momento, eu apercebi-me que tinha sido realmente muito bom os nossos destinos terem-se cruzado. Eles acabaram por lançar quatro álbuns num ano e eu fiquei mesmo muito feliz por isso. Obviamente que isso me trouxe uma carga de trabalhos muito grande, mas, ao mesmo tempo, fiquei maravilhado por poder trabalhar nisto como uma série. Até porque eu raramente trabalho peças soltas. Por norma, faço umas 8, 10 ou 12. Foi nessa base que trabalhámos. Eu entendo-os perfeitamente, porque passei muito tempo a escutar a música deles para os entender. E eles entendem-me a mim, também, e entendem o facto de eu querer a mesma abordagem que eles. Até porque eles nunca me deram feedback. Eu enviava logo a versão final. A partir do álbum 5 ou 6, até fui eu que estive em contacto directo com a fábrica. Eu podia até entregar as imagens sem eles verem. Não o fiz, até porque estava muito entusiasmado e quis que eles vissem as imagens. Mas não foi porque quis ter a opinião deles ou algo do género. Eles até me podiam dizer que aquilo estava ilegível. No fim de contas, o que é ser legível? Tu ainda tens uns bons minutos para decifrar o que diz ali. Acho que é mais do que suficiente [risos]. Este foi mesmo o projecto da minha vida e é por isso que me dedico imenso a ele.

Cada uma das capas representa algum tipo de resposta criativa à música que eles te foram apresentando, mas com o projecto The Stroke esse processo inverteu-se e foram eles que tiveram que responder às tuas imagens…

Foi um projecto muito grande. Eu considero muito importante essa cena de ter a música de antemão. Permite-me ouvi-la antes de toda a gente e isso é a grande vantagem de estar envolvido nisto. Eu estou sempre muito entusiasmado em relação ao que vem a seguir. E este entusiasmo deve-se também ao facto de eu ser o segundo na cadeia, a seguir aos músicos. Dei por mim a pensar que aspecto teria um videoclipe dos Ill Considered, que acabou por ser ditado pelas capas dos álbuns. Ao telefone com o Leon, bastou um segundo de conversa para concluirmos que ia ter de ser improvisado. Deu-me para ir a todo o lado [risos]. Na altura, achei que isto me fosse demorar dois anos a conseguir. Pensei, “se eu vou mesmo fazer isto, vou fazê-lo de tal maneira forma que nunca mais seja possível repeti-lo.”

Cada segundo do vídeo é composto por quantos desenhos?

São 12 frames por segundo. Mas obviamente que existiram testes. Diria que testei durante mais de um ano. Tentei várias técnicas — movimentos, stills, colorações… Até que decidi que fosse o próprio vídeo a produzir a capa para o álbum. As coisas complicaram-se [risos]. Passou a ser o processo a ditar-me o que fazer. Eu já não podia dizer “sim” ou “não”. Tinha de seguir aquilo. O projecto pedia-me — e isto pode soar um bocado abstracto — para que os meus desenhos fossem tal e qual aquilo que as pessoas vêem no vídeo. Por isso, consegues concluir que eu não utilizei qualquer coloração digital. E tive de me comprometer com o conceito dos nove discos anteriores, que eram muito coloridos. O décimo, que é uma espécie de aniversário, tinha de estar na mesma linha dos anteriores. Demorou-me mais ou menos um ano a testar e a produção levou-me nove meses. O meu grande amigo Hans, que também desenha muito bem, ajudou-me ao longo do processo. E ele desenha mesmo muito rápido e é muito, muito preciso. Ele é mais rápido do que eu [risos]. Por sermos tão amigos, podíamos simplesmente estar por aí, podíamos pernoitar no estúdio. Éramos capazes de ficar a trabalhar 16 horas seguidas sem nos aborrecermos da companhia um do outro. Cozinhávamos… Posso dizer-te que passei um grande pedaço da minha vida neste estúdio. Mas com toda esta cena do COVID-19 e da quarentena, não podia ter calhado altura melhor para ter companhia a trabalhar [risos]. Os primeiros relatos do COVID-19 aconteceram precisamente quando nós estávamos a começar. Naquele primeiro mês, estávamos todos muito receosos. “Será que devemos apanhar o comboio? Não. Dormimos aqui no estúdio e amanhã continuamos”. Era a única coisa que tínhamos para fazer, de qualquer das formas [risos].

Bela história. Já aconteceu desenhares ou pintares durante um concerto dos Ill Considered?

Sim. Já fiz alguns testes com técnicas das quais nunca tinha ouvido falar antes. Foi muito surpreendente. Depois houve a cena no Southbank Center. Essa foi mesmo espantosa. Era algo que tinha há muitos anos na minha lista de desejos. A cena de estarmos a “tocar” todos juntos ao mesmo tempo — eu com o pincel, eles com os instrumentos. Mas é muito importante ter em mente que uma pincelada não é tão rápida quanto a reprodução de uma nota. No fim das contas, existem algumas complicações, até porque as minhas pinceladas são muito lentas, mesmo que feitas num ritmo mais acelerado — e isso é algo que também me faz amar o desenho e a caligrafia desta forma. Nós fizemos dois espectáculos assim e ao segundo já nos entendíamos perfeitamente uns com os outros.

Tu acabas por ter duas ferramentas, o pincel e a lata de tinta de spray, sendo que esta última é muito mais rápida.

É muito mais rápida, sim. Mas também trabalho com vários tipos de tintas, fineliners… Os fineliners são velocíssimos e secam muito depressa. Por isso, não te posso dizer que estou apenas comprometido com o pincel e a lata. Há uma outra cena importante nos concertos do Southbank que eu sempre quis fintar, do ponto-de-vista do visual. Assim que eu faço um desenho, ele fica lá e não pode ser apagado. Já uma nota de música dissipa-se no ar automaticamente. Um desenho acaba por ser um arquivo de todo o processo pelo qual a pintura passou. Então, para contornar isso, eu construí uma pequena máquina que me permite afastar o desenho. Eu podia começar um desenho de novo, podia voltar a um desenho anterior, filmá-lo de cima, de baixo… Aquilo foi feito em papel transparente numa mesa transparente.

O que é que aconteceu aos desenhos que produziste durante esses dois espectáculos?

Tenho-os comigo. Não os voltei a desenrolar e nem sei se gosto deles sem a música. Fiquei muito contente com algumas partes, mas sou capaz de os cortar dali. Ainda não me decidi. Este período também tem sido frenético para mim. Desde Setembro até ontem que tenho andado de um lado para o outro como um doido.

Estás a preparar algum trabalho a solo neste momento? Tens alguma exposição no teu horizonte?

Tenho neste momento uma exposição num museu perto de Roterdão que está prestes a terminar. É uma cena engraçada. Eu tenho um estúdio provisório lá e estou a trabalhar ao mesmo tempo que a exposição está a decorrer.

Uma espécie de residência?

É isso, uma residência. Eu tenho um colectivo chamado High On Type. Somos todos calígrafos. Nós estamos lá todos, a trabalhar, e os visitantes podem entrar nas salas onde a arte está a ser produzida. É um ambiente muito fixe para se trabalhar, mas é também muito exaustivo. Termina já no sábado e, felizmente, depois disso não tenho mais nada agendado. Fico feliz porque preciso mesmo de assentar por um bocado. Gosto imenso de estar sozinho no estúdio. Sou capaz de passar semanas aqui, no silêncio, a pensar no que farei a seguir. E eu não costumo passar assim tanto tempo sem exposições. Por isso, estar dois ou três meses sem exposições é uma alegria imensa [risos].