A primeira vez que me deparei com o famoso Real Book foi através das aulas e mais tarde dos concertos que fiz com um dos meus ilustres professores e amigos na Escola do Hot Clube, o contrabaixista americano Davis Gausden, que assumiu a orientação pedagógica da Escola quando o seu fundador, o notável contrabaixista — e muitas outras coisas mais — José Eduardo, partiu para Barcelona para dirigir o curso de jazz do Taller de Músics, a emblemática escola catalã.

Nessa altura, o Senhor Gausden teve um papel determinante, não apenas na organização da Escola do Hot Clube, mas também no meu próprio crescimento como músico e como pessoa. Vivíamos um tempo em que ainda não existia Internet e em que até os discos marcantes do jazz eram difíceis de encontrar em Portugal. Ele, com uma generosidade rara, gravava-me cassetes com os álbuns essenciais e outros contemporâneos da época, verdadeiras mensagens sonoras vindas de outra latitude. Através dessas gravações e das suas aulas, foi-me revelando os caminhos múltiplos e já tão polimórficos desta música. E atenção: ele não fazia isto só para mim; eu era apenas um dos muitos receptores dessa mensagem que circulava pela escola.

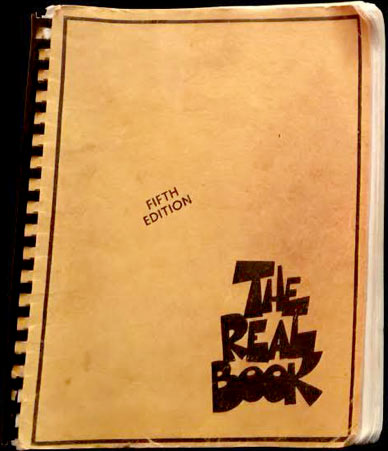

Estávamos então no ano de 1983, e o jazz, para mim, era ainda uma paisagem a descobrir, um território desenhado com um mapa feito de sons, ecos, discos e cassetes. Mas serve esta crónica para contar a história do meu Real Book — que, claro, foi copiado a partir do original do David. Esse objeto, gasto e fotocopiado, tornou-se quase um talismã: era um livro de papel e tinta, mas parecia conter dentro dele a voz viva da música que eu apenas começava a compreender. O Real Book era, para nós, uma espécie de manual secreto, o compêndio onde cabia o jazz moderno, e o seu fascínio vinha tanto do conteúdo como do mistério da sua origem, da qual, na verdade, só tomei real conhecimento há pouco tempo.

Há histórias na música que parecem pequenas anedotas estudantis e acabam por se transformar em símbolos de uma época. A do Real Book é uma delas. Nasceu de forma anónima, quase clandestina, dentro de um ambiente universitário e tecnicamente marginal e, no entanto, tornou-se o livro mais lido, copiado e tocado da história do jazz. A sua aparição, nos primeiros anos da década de 1970, coincide com o momento em que o jazz se tornava uma linguagem ensinável e sistematizada, ao mesmo tempo em que a sua essência improvisada, oral e comunitária resistia a ser domesticada.

O Real Book foi o ponto de encontro dessas duas forças: o gesto de escrever o que não devia ser escrito, o impulso de fixar o que sempre se quis livre. E é curioso notar que o seu aparecimento foi possível graças a um detalhe técnico decisivo: a disseminação das máquinas de fotocópias nas universidades americanas. Pela primeira vez, um grupo de estudantes podia copiar rapidamente um manuscrito inteiro e fazê-lo circular entre colegas. A tecnologia que banalizava o papel tornou-se, paradoxalmente, o veículo da tradição oral.

O cenário é Boston, e mais precisamente o Berklee College of Music, em 1973 ou 1974. O jazz moderno atravessava uma mutação profunda: Miles Davis já tinha aberto as portas da eletricidade, Wayne Shorter e Herbie Hancock exploravam harmonias modais e estruturas abertas, e uma geração de jovens músicos — filhos do bebop mas educados em salas de aula — procurava novas formas de aprendizagem.

Os velhos fake books, herança das décadas de 1940 e 1950, já não serviam. Tinham melodias erradas, harmonias simplificadas e repertórios centrados nos standards da Broadway, alheios ao universo harmónico do post-bop e do jazz moderno. Em Berklee, um pequeno grupo de estudantes de composição decidiu, então, criar um livro que representasse o repertório real do seu tempo: as composições de Shorter, Hancock, Corea, Silver, Evans, Miles — o cânone contemporâneo de uma geração que estudava jazz como se estudasse contraponto.

O projeto começou com um gesto de rebeldia e de escuta: transcrever a partir das gravações, e não das partituras comerciais. Cada tema era ouvido repetidas vezes, cada acorde discutido ao piano, até que a harmonia final fosse considerada “a verdadeira”. O resultado foi um manuscrito denso e uniforme, desenhado à mão com uma caligrafia firme e legível, em que se inscrevia uma nova gramática: “Dolphin Dance”, “Maiden Voyage”, “Footprints”, “Spain”, “Waltz for Debby”.

Os nomes mais citados (embora nunca confirmados oficialmente) são Steve Swallow, contrabaixista e compositor então professor convidado em Berklee, que teria inspirado ou orientado o projeto; Hal Crook, trombonista e futuro pedagogo da improvisação, que poderá ter participado na seleção do repertório; e Chuck Sher, que anos depois criaria o New Real Book (edição legalizada e mais fiel às gravações). Mas os autores exatos do manuscrito original permanecem não identificados, provavelmente dois ou três estudantes de composição e arranjo que quiseram melhorar o velho Fake Book de 1960, muito usado nas salas de aula, mas cheio de erros.

O título, The Real Book, foi uma ironia subtil. Durante anos, os músicos tinham usado fake books — livros “falsos”, feitos para quem precisava de fingir que conhecia o repertório. O novo livro reivindicava a autenticidade: este seria o real, o verdadeiro, o que finalmente correspondia à música que se tocava nas gravações e nos clubes. Contudo, a ironia era dupla: o Real Book era ele próprio um livro “falso”, sem qualquer autorização legal, impresso e vendido clandestinamente nos corredores de Berklee por quinze dólares. A sua primeira edição, conhecida como “5th Edition”, trazia um número inventado — não existiam quatro anteriores —, apenas o humor interno dos seus criadores.

Mas o livro espalhou-se como uma partitura secreta. Em poucos meses, estava em Nova Iorque, em Los Angeles, em Londres. Tornou-se o denominador comum das jam sessions, a Bíblia informal de músicos que, em qualquer cidade do mundo, podiam abrir na mesma página e tocar “Nardis” ou “Solar” a partir da mesma caligrafia. No seu anonimato, o Real Book unificou um idioma: o jazz moderno passou a caber entre duas capas de papel grosso, fotocopiadas até à exaustão.

Curiosamente, o livro que nasceu da ilegalidade transformou-se num dos instrumentos mais importantes da institucionalização do jazz. A partir dele, as escolas de música encontraram uma base comum de repertório e de notação; professores construíram métodos e análises; alunos aprenderam a ler e a improvisar sobre as progressões harmónicas ali condensadas. O Real Book ensinou uma geração a falar a língua do jazz escrito, mas também alterou a maneira como se entendia a própria oralidade. Porque, se a partitura sempre fora um ponto de partida e não de chegada, o Real Book veio lembrar que escrever é também uma forma de ouvir — uma tentativa de congelar, no papel, o gesto efémero da improvisação. O paradoxo é belo: o jazz, música de transmissão oral, ganhou o seu livro sagrado precisamente através de uma edição pirata.

Nos anos 1980, o contrabaixista Chuck Sher procurou legalizar e aperfeiçoar o legado, publicando o New Real Book com autorização dos compositores. Em 2004, a Hal Leonard lançaria a Sixth Edition — a primeira edição oficial, com direitos pagos e grafismo idêntico ao manuscrito original. O livro entrou assim no circuito das livrarias, deixou de ser contrabando e tornou-se património. Mas, ao fazê-lo, perdeu um pouco da sua aura secreta. Há algo de essencial naquela cópia amarelada e mal encadernada que passava de mão em mão — o mesmo tipo de material que sempre sustentou a tradição oral do jazz, desde as melodias aprendidas de ouvido até às lendas contadas após os concertos.

O Real Book, na verdade, nunca foi apenas um compêndio de temas. Foi uma reformulação da relação entre oralidade e escrita. O jazz, que nascera entre a partitura e o ouvido, entre o lamento do blues e a disciplina das brass bands, encontrou ali o seu meio-termo: uma escrita que não congela, mas orienta; um texto que serve o som, e não o contrário. O Real Book é, nesse sentido, um símbolo de continuidade histórica, o prolongamento moderno da tradição de passar música por entre vozes, agora transcrita à mão e fotocopiada em silêncio.

E talvez seja por isso que, ainda hoje, tantos músicos preferem o manuscrito antigo à edição oficial. Não apenas pela estética ou pela nostalgia, mas porque naquele papel irregular sobrevive a memória de um gesto coletivo: o de uma geração que quis ouvir o jazz escrito à sua própria maneira, e que, sem o saber, criou um dos mais belos paradoxos da história da música — um livro que, ao tentar fixar o som, acabou por libertá-lo.

Texto resultante da confluência da minha desinteligência natural com a inteligência artificial.