[TEXTO] Alexandre Junior [FOTOS] Adriano Ferreira Borges

O último dia do Festival Semibreve é, de há uns anos a esta parte, exemplo maioral da máxima de guardar o melhor para o fim; afirmação ingrata, claro, porque o Semibreve é consistentemente excelente, mas domingo marca indelevelmente este fim-de-semana, e muito devido ao extraordinário deleite audiovisual, potenciado a lasers e a cores, por parte de Robin Fox. Antes dele, houve Keith Fullerton Whitman e Pierce Warnecke, explosiva colaboração propiciada pelo Semibreve; e assim, um par de performances a terminar o festival contrastou a sua música de presença mais impositiva com a toada minimalista ou ambiental do primeiro e segundo dias, respectivamente.

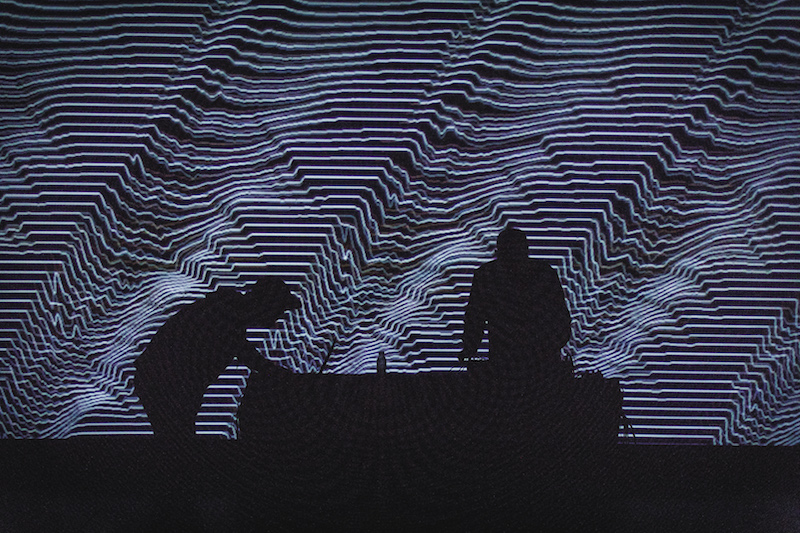

A tarde iniciou-se com o espectáculo de Keith e Pierce, que não foi uma torrente linear, dado que houve claras separações entre os diferentes segmentos dentro do concerto — algo que não ocorreu, por exemplo, no de Sarah Davachi, do dia anterior —, tendo inclusive momento para pausa e aplauso a meio (houve calafrios ao lembrar o falso final de Deathprod, no ano passado). Os contrastes foram perceptíveis tanto no universo visual como na música (ou mais justamente, nos sons), que evocam e estimulam diferentes sensibilidades: no início, surgem como presença textural, fragmentos de expressão sonora que não se reduzem à sua identidade tonal ou melódica, e que até podemos imaginar extraídos de uma maior tecelagem, como um sample desligado da sua matriz original, mutado através de algum intrincado sistema; mais tarde, esta construção torna-se menos abstracta, e erigem-se, em tonalidades porventura familiares, até agradáveis, momentos mais acessíveis, de tons mais agudos e claros, cientes da sua mais vincada sensibilidade.

O músico indica no seu site o seu muito respeitável acervo musical produzido, obra que tem arquivo desde 1996, e em particular, no separador “Redactions”, escreve sobre um método de performance que leva a cabo desde 2015, onde justapõe algumas noções de field recordings com os diálogos tecnológicos dos sintetizadores modulares. Supomos que também este espectáculo no Semibreve veio a propósito dessa premissa, conduzido pela vontade de explorar mais que uma ideia, desafiando a coexistência plural de vários sons, arquitecturas, energias, e emoções. E, neste caso, a componente visual foi um excelente complemento à música: os motivos geométricos, jogos de sobreposições e permutas a preto e branco, souberam encontrar expressão correspondente ao som, tenha sido na fase inicial de propensão exploratória ou na sequência imediatamente precedente ao final, mais agressiva e mais visceral, quando se tomou o pulso ao sistema de som do Theatro Circo e o que nos chegava era estímulo sensorial e violento no limiar do tolerável. Experiência limite, é certo, mas necessária e bem-vinda.

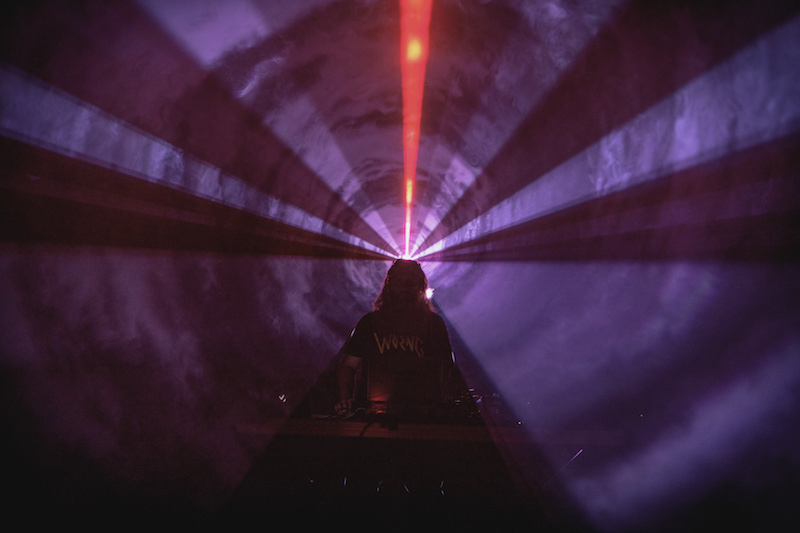

Quanto a Robin Fox, já suspeitávamos de algo diferente quando nos foi pedido, imediatamente antes de nos refrescarmos na gélida Braga outonal, que não nos atrasássemos para o concerto seguinte: as portas seriam fechadas e limitar-se-ia a entrada após o começo. E mal regressámos à sala, sentimo-la diferente, mais enevoada: e justamente havia sido, durante o intervalo, regada com as máquinas de fumo artificial. Mais tarde seria evidente porquê: Robin Fox usa um conjunto de lasers multicoloridos, que se projectam a partir das suas costas, sobrevoando o público e em direcção ao fundo da sala. O Theatro Circo, sala centenária de uma cidade tradicional e dita conservadora, deu palco a um espectáculo de luzes modernista que satisfaria as mais audazes fantasias sci-fi.

Tudo se desenrolou, assim, de forma irmanada entre som e luz. Primeiro, com tons simples, enquanto três feixes de luz branca exploravam a sala, como se munidos de vontade autónoma, curiosa; movimentos de exploração que sugeriam jogos de perspectiva, ou comentários à nossa realidade cartesiana a três dimensões. Mas depois, levados a reboque de sons ligeiramente mais complexos, desdobraram-se os feixes para introduzir uma noção de espaço, e subitamente, à nossa frente, em redor, e sobre nós, uma projecção de uma forma, encorpada pelo fumo que lhe dava textura e uma vida própria.

Desta forma, Robin intercalou uma série de momentos que, na sua maior realização, foram sublimes diálogos entre som e luz, mescla de duas distintas arquitecturas que em uníssono comunicaram a sua ideia e impuseram a sua nova geometria; e que, nas sequências menos conseguidas, foram não mais que artifício sonoro futurista, ou iluminação pomposa e espectacular. Devido às próprias condicionantes de um som que se quis passível de ser casado com a luz e o seu movimento, não o sentimos capaz de expressividade suficiente por si só; talvez se tenha, em função de um terreno que pudesse ser caminhado pelas duas componentes, privado a experiência de chegar a destinos (ainda) mais interessantes.

Ainda assim, foi um brilhante final para um festival que tem, desde a sua génese em 2010, trazido novas formas de abordar e experienciar a música e as outras artes; uma premissa que evolui de mão dada com a evolução das media arts, e que aqui encontra uma plataforma de excelência para a sua divulgação. O fim-de-semana passou num instante; felizmente, para o ano há mais.