É um dos mais inquietos criativos do nosso presente, Pedro Melo Alves. O compositor e percussionista deu-nos o ano passado os projectos In Igma (Clean Feed) e Zero of Form (ed. de autor) e, já este ano, os registos Bad Company, na boa companhia de Pedro Carneiro, e Chanting in the Name Of, ao lado de Gonçalo Almeida como parte do trio de Luís Vicente (ambos, uma vez mais, com selo da Clean Feed).

Agora há mais dois lançamentos a caminho: um é assinado pelo Rite Of Trio que mantém com o guitarrista André B. Silva e com o baixista Filipe Louro; outro é Lumina, do Omniae Large Ensemble, um dilatado e artisticamente desafiante colectivo que será conduzido por Pedro Carneiro na apresentação programada já para o próximo dia 15, sexta-feira, na Culturgest, em Lisboa.

Tudo sinais de uma irrequietude que tem rendido uma das obras mais fascinantes nascidas nas margens mais remotas da nossa música contemporânea. Pedro Melo Alves tem visto essa constante procura ser premiada com encomendas, com generosa atenção do público e crítica e com distinções formais por parte de instituições nacionais e internacionais. Mas é a música que lhe concentra todas as energias.

Em conversa com os jardins da Gulbenkian por pano de fundo, num dia solarengo, Pedro revela-se tão entusiasmado na partilha das suas ideias quanto profundo na forma como pensa e procura explicar a sua obra. É este o líder do Omniae Large Ensemble que vamos poder aplaudir na Culturgest, na próxima sexta-feira. Ou esta terça-feira, dia 12 de Outubro, podemos vê-lo em acção com Julius Gabriel, no Maus Hábitos, no Porto.

Tu passaste pela escola da Valentim de Carvalho, pela ESMAE… Mais do que falar daquilo que tu aprendeste para chegares onde estás, pergunto-te o que é que tiveste de desaprender para chegares onde estás?

Acho que o que se desaprende é paralelo ao que se aprende.

Mas é um processo importante, esse do desaprender, não é?

É, é. E eu estou a dá-lo como adquirido, como um processo óbvio, mas ele não o é necessariamente. Se calhar é isso que faz com que muita gente estagne logo a seguir ao processo académico. Ficam sempre ali, naquela bolha. Efectivamente, a necessidade de desaprender foi o que me fez, por exemplo, nem sequer acabar o primeiro curso. Eu fui estudar bateria na vertente jazz e não terminei esse curso, na ESMAE, precisamente porque esse não era o caminho que eu queria fazer. A ideia de me dedicar o número de horas necessárias por dia, durante três anos, a um estudo idiomático daquela forma era exactamente o que eu não estava à procura naquela altura.

Idiomático e, pergunto eu, dogmático, também?

Sim. Necessariamente. E a única forma de o tornar não-dogmático é o próprio que o pode garantir — é um processo interno. Acho que a escola, por muito que o estimule, dificilmente consegue garantir isso a um aluno. Porque as pessoas, sobretudo numa fase inicial, precisam de verdades fáceis, precisam de ancorazinhas. E é isso que faz com que a coisa fique dogmática. É as pessoas não agarrarem isso de forma construtiva e céptica. “Eu preciso destas verdades fáceis para fazer umas construções, mas, depois, tenho de desconstruir isto tudo para chegar a qualquer coisa que ninguém sabe, nem eu próprio”. Isso é tão importante como aprender outras coisas. Mas a verdade é que uma sem a outra também não acontece. Também pode acontecer uma pessoa lançar-se ao desconhecido sem nunca se ter alicerçado em nada. Isso também cria um discurso vazio e oco. Não se quer nem uma coisa, nem a outra.

Quando deste por concluído o teu percurso académico?

Parei de estudar por agora enquanto estava a tirar o curso de composição em 2018, não o tendo terminado.

É uma coisa recente, portanto. Como é que olhas para a formação de novos músicos em Portugal a esse nível?

É muito fácil ser-se utópico neste assunto. Eu dou aulas desde os 16 anos e sei, também, o que é que é ter a responsabilidade do ensino à minha frente — o sentir o potencial de uma pessoa e o saber conduzi-la [a alcançar esse potencial]. O que realmente interessa na construção académica está sempre desfasado da sua altura. Aquilo que vai fazer a diferença só vai fazer sentido algum tempo depois. Isso significa que tu, enquanto professor, tens de ter a sensibilidade de, no momento presente, dar qualquer coisa que vá ecoar e fazer sentido construtivo — e disruptivo, depois — mas que, agora, tem de ser algo mais “compreensível”. Algo que essa pessoa já consiga trabalhar, apesar de não estar ainda totalmente na altura. Parece que estás sempre a jogar em duas fases, no futuro construtivo e no presente possível. Isso cria um desafio mesmo muito complexo. Mesmo agora, em que o ensino pré-superior e profissional está super-disseminado — temos fábricas de músicos a acontecer antes de chegarem ao ensino superior —, sinto que, naquilo que toca a criarem-se mentes criativas que possam vir a ser significantes e que realmente caracterizam uma geração, eles continuam a ser muito poucos em cada uma das fornadas. Isto, se calhar, responde à tua pergunta de uma forma mais pessimista. Apesar de termos um ensino cada vez mais pleno, no sentido de dar resposta a muitas mais pessoas ao mesmo tempo, a construção de mentes criativas independentes e que vão gerar um discurso original continua a ser muito fraca. Contam-se pelos dedos os nomes que surgem [dentro destes parâmetros] a cada ano. Por isso é que digo que isto é um processo interno. Por muito que a qualidade do ensino suba exponencialmente, não há nada que te consiga garantir que as pessoas, internamente, consigam dar aquele clique que as faz confiar no seu percurso. O quererem-se desafiar independentemente dos cânones académicos a que tiveram acesso. O querer construir e desconstruir assumindo uma rede sem garantias, um desconhecido constante. Como é que se consegue garantir que se cria isto na cabeça de alguém? Primeiro, a pessoa tem de o querer. A pessoa tem de ser aventureira e ambiciosa ao ponto de querer estar nesse sítio desconhecido e desconfortável de se estar.

Não há mapas para isso.

Não, de todo. Nem pode haver! Porque dessa forma já estaríamos a seguir fórmulas e cânones. Não estaríamos a criar um caminho próprio. Eu lembro-me de cliques, no que toca à desconstrução, naquilo que eu desconstruí em termos académicos e que me foi importante. Eu estive num curso de composição, um curso muito bom e puramente dedicado à ideia da criação e da originalidade, e lembro-me que o mais importante que me aconteceu ao longo dos anos dentro do curso foi esse clique, esse sítio mental em que eu simplesmente confio em tudo o que eu não sei. Eu retiro a ideia de um pensador e de um criador que é omnisciente, que sabe tudo e que tem acesso aos recursos todos, que está a par da história e de todas as referências, que sente o peso do passado nos ombros. Desbloqueando tudo isso, chega-se ao momento de criar e está-se verdadeiramente livre e confiante. Mas é uma confiança que não é ignóbil, só porque sim. É uma confiança que vem de um sítio de luz, que é “eu já conheci este sítio em mim, que de repente desbloqueou coisas e que, por sua vez, reforçam o que vem a seguir e a seguir e a seguir…” É um sítio que não vem de conhecimento nenhum. Mas, obviamente, é alimentado pelo conhecimento todo, pelas referências e pelos estímulos.

Uma das coisas que eu admiro quando leio programas académicos em instituições americanas — e admitindo poder estar errado, porque foi uma ideia que formei durante anos de diálogos com outras pessoas — é uma disciplina que é quase transversal a vários cursos criativos. É o que eles chamam “Music Appreciation”. No teu percurso académico, algumas vez tiveste aulas em que simplesmente um professor chegava e punha a tocar aquele disco que te iluminava?

Sim, isso aconteceu-me. Mas não programadamente. Isso acabava por acontecer porque há professores muito conscientes daquilo que estão a fazer e, numa disciplina como História da Música, para eles não lhes chegava mostrar exemplos da música. Interessa-lhes mostrar exemplos muito concretos e que, para eles, foram muito importantes para desbloquear uma determinada capacidade de apreciação. Mas não é que isso esteja no programa.

Ou seja, é voluntarismo dos próprios professores.

E consciência. Porque se aquele professor deixar de lá estar, se calhar ninguém mais se vai lembrar disso.

O que é que te lembras de descobrir numa dessas aulas?

Muitas coisas, mesmo. E creio que foi tudo no curso de composição. Não me lembro disso ter acontecido no curso de jazz, o que é uma pena. Isso acontece sempre fora, com os colegas.

Mas, lá está, aí já é fora da bolha da academia, não é?

Sim e não.

Sim, porque são teus colegas de curso. Não, porque não são os teus professores.

Hoje em dia, se eu recomendar a alguém ir para o ensino superior ou alguma outra formação do género, é mais pelo ecossistema. Vai estar integrado num sítio que está à procura, num sítio que está sedento e que não dá nada como garantido. Todos menos os professores [risos]. Esses são os que mais dão coisas como garantidas. Mas vai estar dentro de um ambiente que vai ser céptico, que vai estar à procura. Isso é do mais valioso que existe. E as pessoas, por vezes, quando se afastam do circuito académico, entram em bolhas só suas e perdem esse tipo de motor crítico.

Mas não me chegaste a dar exemplos.

Lembro-me das primeiras vezes que ouvi, em contexto académico, exemplos da música do György Ligeti ou do Karlheinz Stockhausen. No mundo da música de jazz mais mainstream, lembro-me também do percurso do Miles Davis, por exemplo. São tudo pessoas que, ao longo das suas vidas criativas, foram sempre radicalmente diferentes, com várias fases. O que mais me fascinou foi o que estava por detrás e não necessariamente a música.

Ou seja, não é suposto embrulhares-te dentro de uma bolha ou de um rótulo qualquer e viver aí para sempre. Podes navegar por diferentes zonas.

Podes e deves! É a única forma de manter essa chama viva. É sobre isso que estamos a falar. Quando tu me perguntas “o que é que desconstruíste em ambiente académico?”, estamos a falar dessa chama. Acho que o grande desafio numa carreira criativa é conseguir manter essa chama viva. Porque o mais confortável é, exactamente, apagar essa chama e viver de uma coisa qualquer que algures no tempo funcionou. Isso é o mais fácil para toda a gente. Mas eu acho que isso também é tudo aquilo que não se deve querer. Então enquanto público… Quando falamos de festivais como o Jazz em Agosto, que é um festival com um pensamento crítico por trás… Nós, enquanto público, vamos ver isto porque há lá qualquer coisa que todos os anos é flamejante. Nós queremos é que essa chama continue viva. Toda a gente tem de estar à procura dessa chama. Tanto os programadores como os músicos. Mas isso não é nada fácil. Já eu, na minha curta carreira, às vezes vejo-me a debater com micro-problemas desta espécie. Hão-de ser muito maiores quando eu chegar aos 40 ou 50 anos de carreira. Mas esta questão de “eu não me quero agarrar a rigorosamente nada que tenha sido forte até aqui…” Eu quero é continuar sempre na descoberta. E quero que isso seja óbvio a cada lançamento meu mas sinto que ainda não está a acontecer. Sinto que estou a fazer muitas coisas que quero fazer, mas o meu verdadeiro ser criativo ainda está para acontecer, nesse sentido de… Se calhar, nem vai fazer sentido!

Permite-me discordar, até porque aquilo que nos trouxe aqui hoje são dois projectos muito distantes. Embora, de alguma maneira estranha, convergentes. Mas já lá iremos. Queria discutir contigo o calendário que tens no teu site. Vais gravar com a Surma, certo? Eu já tinha visto a Surma com o João Hasselberg e fiquei surpreendido. Não sabia que estavas a fazer coisas com ela também.

Nós já tocámos juntos no ano passado. A Surma é um caso muito interessante relativamente a isto que estamos a falar, embora no universo da pop/electrónica/alternativa. Apesar dela ser uma cantora e de ter as suas canções, aquilo que ela está à procura é de tudo menos isso, de ser só uma cantora de canções que cumpre os desígnios estéticos do circuito. E percebe-se logo isso pelas pessoas com quem ela quer trabalhar.

Vais poder dizer aos teus netos, um dia mais tarde, que tocaste no disco de uma pessoa que esteve no Festival da Canção. E isso é incrível, não é?

É verdade. Se eu um dia for convidado para escrever uma música para um Festival da Canção, eu não digo que não. Nunca na vida vou é ser falso e trair o meu ser criativo. Isso se calhar vai é fazer com que a minha música nunca chegue ao Festival da Canção.

Tens aqui também o projecto com Luís Vicente Trio, outro com o João Mortágua, João Carlos Pinto e o Diogo Alexandre… Portanto, tens estado a trabalhar intensamente, não é?

Eu acho que o resto do ano ainda vai ser mais preenchido [risos]. São coisas nas quais eu tenho andado a trabalhar nos últimos tempos e a minha agenda tem estado cheíssima.

Como é que acontece sempre que o telefone toca? Tens de mudar o chip ou és sempre o mesmo Pedro Melo Alves que vai para todas essas sessões?

É sempre, rigorosamente, a mesma pessoa. Seja The Rite of Trio ou um projecto lírico como o Omniae Ensemble, acho que sou sempre a mesma pessoa.

Trocas de t-shirt, pelo menos?

Nada. Por isso é que te digo que eu acho que os meus projectos em nome próprio, aqueles que realmente me vão preencher a alma, vão ser aqueles que vão mostrar isso a ser real. Estes panoramas estéticos tão longínquos são igualmente verdades dentro de mim. Neste momento, tenho passado muito tempo a trabalhar no meu próximo projecto em nome próprio, que só vai ter manifestação durante o próximo ano. E nesse projecto eu vejo tanto as manifestações daquilo que é mais popular ou underground, o que sinto que é do mais arrojado dentro da música electrónica, mais abstracta e de dança. São coisas underground mas que eu sei que são verdades do século XXI. Como também vais lá encontrar coisas com um maior lirismo, de um universo mais próximo da música contemporânea. Ou mesmo um rock sem limites como aquele que existe em The Rite of Trio. Quero que os meus projectos tenham tudo aquilo em que eu acredito. É claro que nem sempre é fácil. Há escolhas e caminhos que se tornam mais predominantes. Mas eu vejo isso a ser verdade em mim, em qualquer ensaio ou sessão que tenha ou em qualquer composição que faça. Porque não isso também existir nos projectos que eu faço?

Tens planeadas duas edições quase simultâneas, de Omniae Ensemble e de The Rite of Trio. Foi uma coisa pensada? És tu a querer mostrar duas facetas distintas?

É o que vai acontecer mas, verdadeiramente, foi acidental. O Omniae Large Ensemble surge de um convite com que eu não estava a contar. Logo aí, foi só o abraçar de um evento que me surgiu. No ano passado, o Ivo Martins, para o Guimarães Jazz, é que me estimulou a fazê-lo. Ele adorou o meu disco de In Igma, que tem um contexto muito específico e nasceu de uma encomenda do Rui Duarte Paes para o Jazz no Parque. Foi uma encomenda muito específica, que teve pouco tempo para ser trabalhada e teve de cumprir um desígnio muito específico. Ainda assim, mostrava uma verdade e uma procura que eu estava a ter na altura — mais textural, lírica, mais música de câmara contemporânea. O Ivo ouviu isso e o pedido que ele me fez a seguir foi dos que mais me estimulou: “Eu adoro o que mostraste e isso colocou-me a pensar em ti para trazer uma coisa para o Guimarães Jazz. Queria uma coisa de grandes dimensões. Mas aquilo que eu mais quero é que tu faças aquilo que sintas como mais verdadeiro agora e, por favor, confunde o meu público”. O Guimarães Jazz tem propostas muito arrojadas, às vezes. Também tem outras mais comerciais. Aliás, o que me aconteceu no ano passado, com o Omniae Large Ensemble, foi o que aconteceu em muitos festivais, que é aquela questão de ir substituir outros projectos que já estavam planeados. Eu sei que fui lá para substituir uma big band alemã, tipo a WDR, bastante mainstream, não tão vanguardista. Quando o Ivo me diz aquilo, eu interpretei a coisa como “as pessoas se calhar estão à espera de uma WDR mas confunde-as, por favor”. Esse tipo de liberdade artística é o que me faz entender quando é que alguém, que está do lado da programação e da encomenda, percebe o teu cariz. Uma pessoa que me pede isto a mim é porque ouviu os meus discos e percebe aquilo que eu tenho vindo a fazer. Percebo o que é que eu estou à procura. Não me está a pedir que seja outra coisa que não eu próprio. Está perfeito. Está tudo correcto. Isso mostra-me consciência criativa, consciência estética e consciência artística da parte deles, do Ivo e do Guimarães Jazz. Isto é o que eu mais quero que seja claro na música que eu ponho cá para fora e nas pessoas que pegam na minha música para gerar mais música. Que percebam aquilo que está por trás. Isto faz-nos voltar a uma das tuas primeiras perguntas, quando me questionaste sobre as coisas que mais me marcaram a nível académico. Quando me mostram Stockhausen ou Ligeti e o que eu gosto neles não é necessariamente a música mas sim o pensamento que está por trás. O desprendimento e a vontade de seguir em frente na roda — é isto que eu quero manter vivo em mim. Isto significa algo que é bastante utópico de se falar mas que, na verdade, nos garante tudo o que interessa na vida, que é o “tudo pode acontecer”. Verdadeiramente, no amanhã pode acontecer tudo e não vai ser mais do mesmo.

E quanto às tais diferenças entre ambos os projectos…?

Ambas cumprem isto que eu te estava a dizer nas suas formas acidentais. A primeira foi uma consequência da pandemia, ao existir a necessidade de uma substituição através de uma encomenda muito específica. De repente, crio um projecto que eu não estava a planear criar. Estava longe, dentro dos meus planos, criar um large ensemble de vinte e tal pessoas em palco para tocar música original. Isso aconteceu e vai ser gravado. O que vai ser editado agora, em disco, é precisamente o concerto de estreia no Guimarães Jazz, tal e qual como foi. Foi gravado pelo João Bessa. É uma pessoa que eu sigo e gosto do som dele. A música dele interessa-me e foi assim que também surgiu a proposta. Aliás, o João Bessa já me gravou com a Jacqueline Kerrod. Isto para te dizer que não foi minimamente planeado. Foi o aproveitar de uma oportunidade única. The Rite of Trio, por outro lado, também foi zero planeado. É a banda mais “banda” que eu tive, no sentido em que, quando nós a formámos, era uma banda que ensaiava três vezes por semana, todas as semanas ao longo de anos até sair o primeiro disco. E isso nota-se na carga humana que está por trás de qualquer nota que nós damos. São amigos que… Aliás, nós vamos fazer 10 anos de actividade em 2022! Ainda estamos a pensar no que é que os 10 anos de existência vão gerar. Mas é a banda mais “banda” nesse sentido. Em cada nota há uma autenticidade de pessoas que é difícil de se reproduzir.

Mas há também todo um pensamento composicional. É isso que une os dois projectos, não é?

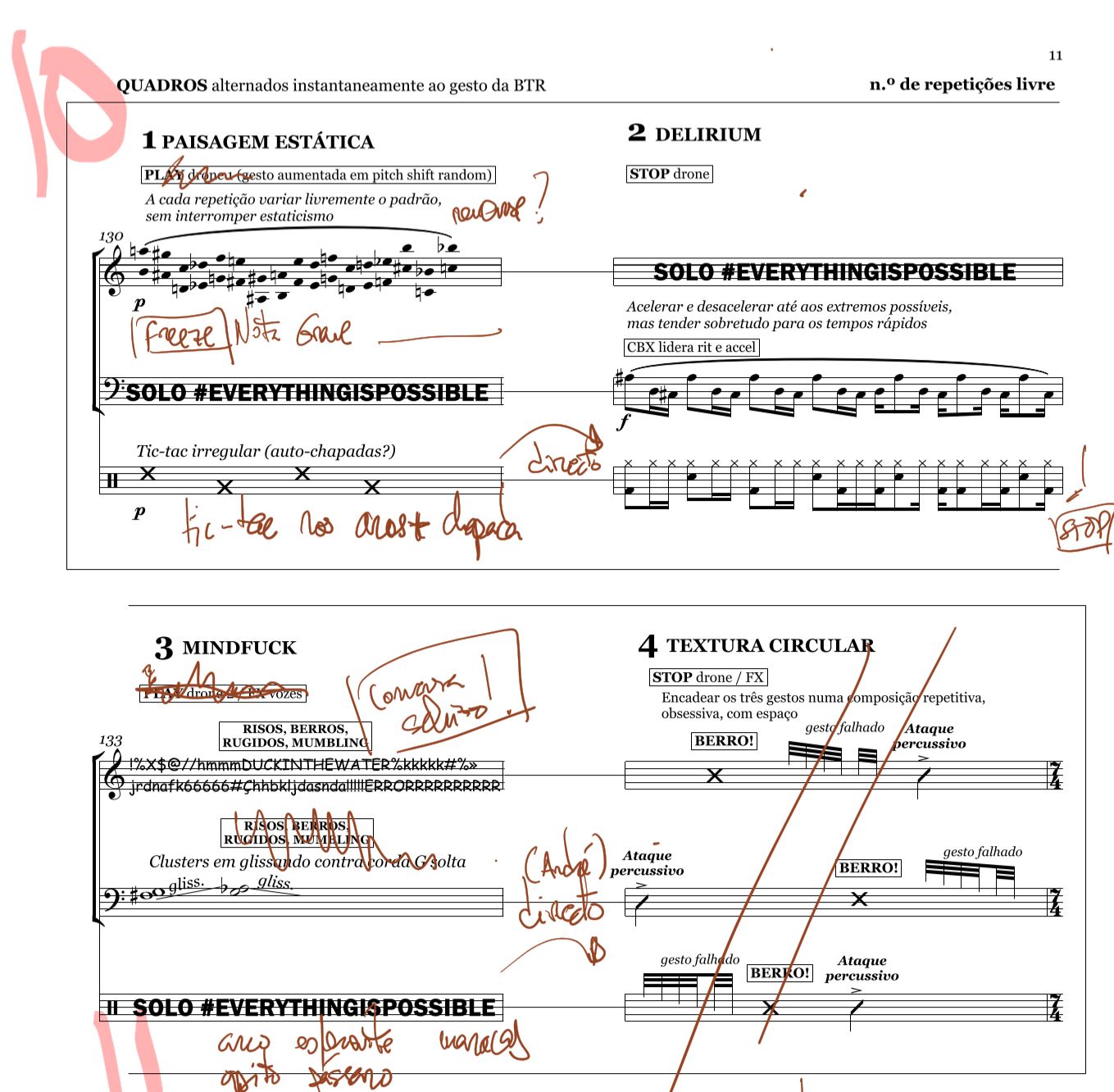

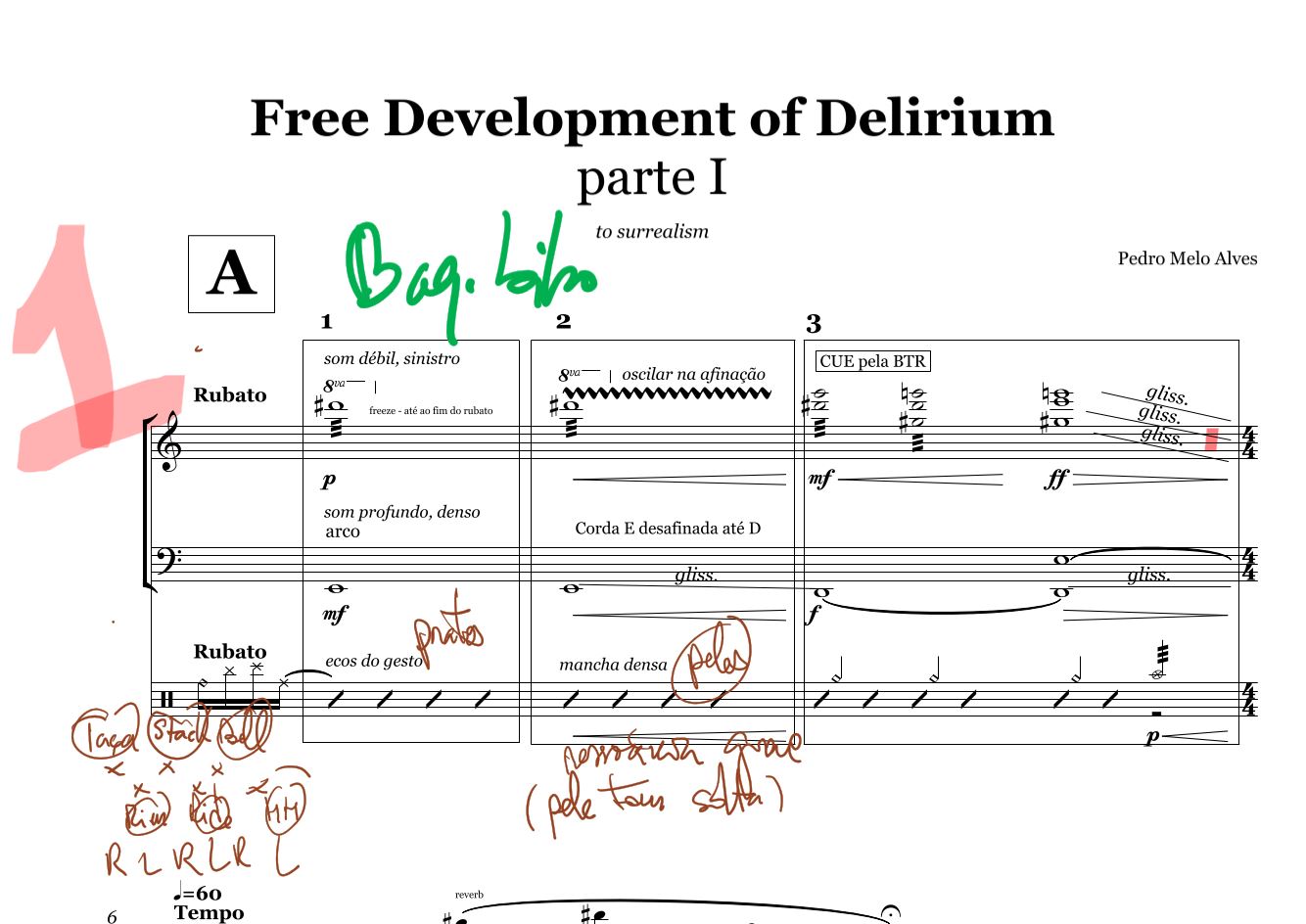

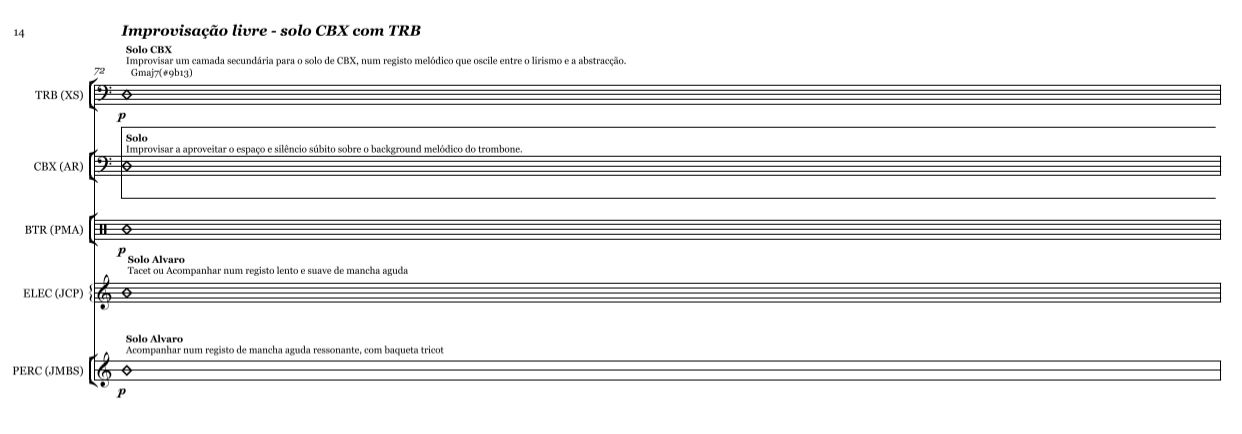

É verdade. São os meus dois projectos mais compostos, de longe. Em The Rite of Trio é tudo composto. É claro que muitas coisas surgem da improvisação, tal como no Large Ensemble, mas está tudo composto. São dezenas de páginas de composição. Aquilo parece música erudita, nesse sentido.

Deixa-me colocar-te uma pergunta, que se calhar é um bocado mais geek: como é que é a tua notação?

Já foi muitas coisas, ao longo dos projectos.

É muito idiossincrática, muito particular? Tens coisas que são tuas na tua notação?

Sim. Há projectos em que há mais liberdade para isso do que noutros. Em The Rite of Trio, como nós já sabemos que vamos trabalha-lo à exaustão depois, juntos, eu nunca chego a finalizar demasiado a escrita, porque isso é só um início.

Mas tens notas, sugestões ou outras coisas escritas?

Tenho, tenho.

Dá-me um exemplo.

“Pés em lava” [risos]. Tenho imensas! Eu posso mostrar-te. In Igma, por exemplo, foi, se calhar, [onde apresentei] a escrita mais pessoal, nesse sentido. Há desenhos, notações em texto… Todo o tipo de sugestões para as improvisações. Nos outros projectos, depende do contexto. Isto porquê? Se eu sei que vou ter muito tempo para trabalhar com as pessoas, eu vou longe na escrita, nesse sentido, original, porque se vão gerar muitas dúvidas. Se há tempo para trabalhar, eu prefiro criar confusão na cabeça das pessoas. Porque isso, depois, também vai criar algum tipo de liberdade artística. Agora, se há muito pouco tempo, eu também tenho de jogar pelo seguro. É esse o caso do Omniae Large Ensemble — nós tivemos dois ensaios para aquilo tudo; eu tive de ser muito, muito prático. A música podia ter sido muito mais ambiciosa do que foi. Mas não dava. Cada caso é um caso. Se eu puder ser muito criativo na minha escrita, eu vou sê-lo. Falando novamente de Rite of Trio, o disco chama-se Free Development of Delirium. Logo por aí, não podia haver uma pauta tradicional, obviamente, não é? Mas eu hei-de te mostrar, porque é bom. Mas para te pôr em contexto do quão diferente é The Rite of Trio, comparativamente ao outro projecto: o primeiro álbum sai em 2015 e foi tudo composto entre 2012 e 2013, inclusivamente esta peça. O Free Development of Delirium foi composto entre 2013 e 2014 e nunca foi gravado. Isso foi na altura antes de eu ir para Lisboa. E o problema dessa banda é que tinha o contrabaixista no Porto, o baterista em Lisboa e o guitarrista em Nova Iorque — o André teve lá a tirar o mestrado durante dois anos. O nosso ano de maior actividade — em que tocámos no Jazz em Agosto, no Jazzahead, em Nova Iorque… — foi com a banda em três cantos. Tínhamos sempre pouco tempo para ensaiar. Era pôr tudo locked in, ir para palco e incendiá-lo. Não havia espaço para desenvolver. Por isso é que esta composição de 2013/2014 só agora vai ser editada. De repente, por causa da pandemia, eu voltei a viver no Porto, o André voltou de Nova Iorque e estamos novamente os três na mesma cidade.

Eu nunca tive a oportunidade de ver The Rite of Trio ao vivo, mas isso significa que, nesses concertos, havia pautas à vossa frente?

Nunca. Foi um compromisso desde o início. Por muito complexa e escrita que fosse a música, nós nunca na vida iríamos tocar com pauta. É música para ser tocada de cor e para ser levada aos píncaros que tiver de chegar. E com pautas não dá, nunca na vida [risos]. Em orquestra, no Large Ensemble, já há maestro, está tudo marcado. Mas, lá está, eu não tive três anos para poder trabalhar com essa banda. As coisas vão tão longe quanto possível.

Há uma contaminação de universos nestes dois projectos. Eu ouço o Large Ensemble e, se o tivesse que arrumar numa gaveta, seria na da música contemporânea, embora se sinta o jazz por lá também em determinados momentos. Em Rite of Trio, estás mais próximo da linguagem jazz mas sente-se ali a música contemporânea a tentar penetrar. O que é que isso significa para ti, enquanto compositor que não acredita nesta ideia das gavetas?

Isso faz-nos voltar ao início desta conversa. Infelizmente, já não me revejo neles hoje em dia. O meu ser artístico ainda vai acontecer. Isto é sempre assim, a correr atrás do prejuízo. Até porque as coisas demoram a ser compostas, a ser ensaiadas e a ser editadas. Quando, finalmente, saem cá para fora, elas são verdades de há dois anos. É isso que acontece nestes dois casos. Tens uma composição de 2014 e uma expansão orquestral das composições do Omniae Ensemble, que são de 2016/2017. Portanto, são verdades antigas minhas. Mas sinto-me feliz em ouvir a música, no sentido em que são as minhas verdades daquelas alturas, de quem andava a tocar rock na adolescência, a estudar jazz e, depois, música contemporânea. Obviamente, quando vou compor quero estar “naquele” sítio, livre e desprendido, em que eu faço só o que me é verdade. Então, necessariamente, estas correntes vão lá estar todas sem eu estar a tentar provar nada a ninguém. Não é porque eu quero fazer um projecto em que mostro que isso é possível. Até porque, se eu fizesse as coisas por esse motivo, ia sair preso. Ia estar a tentar provar qualquer coisa. Ia estar a ser mesquinho.

Podes mencionar-me um par de referências, mais fundacionais, em cada uma destas tuas linguagens?

Como isto remete a certas fases minhas, eu consigo lembrar-me com o que é que eu vibrava nessa altura. Quando escrevi o Omniae Ensemble, por exemplo, estava ali numa junção de qualquer coisas que, no mundo do jazz, é representado por cabeças com a do John Hollenbeck. Vi-o pela primeira vez cá, no Jazz em Agosto, e o large ensemble dele sempre foi algo que me fez todo o sentido. Qualquer coisa que anda por aí. Uma música livre mas que também está ligada a gente da música moderna, como o Steve Lehman ou o Craig Taborn, que compõem coisas que são livres, mas também são composicionais e arrojadas ao mesmo tempo. Há também o mundo da música erudita… A densidade! Uma coisa que é comum tanto na versão em septeto como na versão orquestral, de 24 músicos, é a questão da densidade. É o que me move neste tipo de escrita e que, se calhar, me remete para coisas que estão ligadas a Bartók. E aqui estou a falar de uma consciência acústica, não propriamente da composição. Embora o Bartók tenha sido, para a altura dele, uma cabeça muito livre. Ele odiava falar em termos académicos do que estava por detrás das composições. Falei-te do Ligeti, que é uma referência imprescindível, sobretudo na fase dele da micropolifonia — Lux Aeterna, Requiem, Atmosphères e essas coisas todas. Eu sei que isso me foi muito importante. Mesmo algumas coisas da escrita livre do dodecafonismo — do Stravinsky ou do Schoenberg. Eu sei que todas estas coisas estavam a vibrar em mim naquela altura. E são, obviamente, universos muito distantes. Mas estão todos aqui. O Steve Reich! Muita coisas de Steve Reich no sentido da tal densidade — de conquistar um novo espaço mental através da da massa e do desfasamento. Eu sei que isso está nesta versão do Large Ensemble. Em Rite of Trio, felizmente, a coisas sempre foi muito mais livre do que isso. Por exemplo: nós descrevemos o primeiro disco como “jazz jambacore” e o que nós queríamos com isso era não ter rótulo nenhum. Mas dentro desse “jazz jambacore”, ainda assim, logicamente, tem as nossas próprias referências. O “core” remete-nos para coisas do nosso passado mais rock.

Elvin Jones e Napalm Death? [risos]

Sim. Jim Black e Meshuggah. Totalmente. Mas este disco traz uma realidade artística que já é mais de hoje. Já é mais contaminada por um certo “partir a quarta parede”, sabes? Qualquer coisa que vem das artes performativas. Isso foi muito difícil de colocar em disco. Veres isso ao vivo é uma coisa. Ouvires, só, e teres essa dimensão sem cair num sítio “magrinho”… Foi um desafio mas eu acho que está lá. Teatro moderno, de uma forma geral, é qualquer coisa que está aqui, em Rite of Trio. E isso já nem é música, não é?

Eu gostei de ler, numa entrevista, a parte em que descreves o teu percurso, quando foste pela primeira vez à Festa do Jazz. Tu dizes esta frase, que eu acho incrível: “E eu ainda nem sabia swingar.”

E era verdade [risos].

Imagino que já saibas swingar…

Também não [risos].

Além destes dois discos que aí vêm, que mais podemos esperar de ti até ao final do ano?

Vou andar a tocar os dois discos. Podes esperar isso. Tenho os concertos de Large Ensemble já anunciados — 15, 20 e 21 de Outubro. Vai acontecer tanta coisa… Tenho uma tour europeia com o Luís Vicente, outra tour europeia — mais italiana — com um grupo com quem já era para ter tocado no ano passado, formado pelo Andrea Grossi e o Simone Quatrana. Eu ganhei um prémio em Itália — o prémio internacional Giorgio Gaslini — no mesmo ano em que o Andrea Grossi, um contrabaixista fenomenal, ganhou a menção honrosa. Nós, desde aí, temos estado a tocar. Éramos para ter tocado ao vivo no ano passado mas veio a pandemia e foi adiado para este ano. Vamos tocar a uma série de sítios cá em Portugal e, depois, tocamos em Milão em alguns festivais. No final do ano vou ter a continuação do duo com o João Pais Filipe, que tínhamos andado a trabalhar até aqui mas que vai ter agora o seu “grande concerto”, uma expansão desse projecto, a convite do Yaw [Tembe] para o Teatro do Bairro Alto. Vamos tocar com o Jonathan Uliel Saldanha, que é uma das mentes que eu mais admiro no panorama da contemporânea. É uma daquelas mentes completamente livres e que está em todo o lado. É uma daquelas pessoas que eu admiro por estar mesmo agarrada ao fenómeno do presente, daquilo que está a acontecer agora. Sejam quais forem as urgências do agora — do underground mais sujo à música e às artes plásticas mais finas; seja onde for, ele está lá, consciente. É o único músico português que já foi tocar ao Berghain. Não é por acaso. Mas pronto, vai ser com o Jonathan e com os Berro, que são um colectivo de artes plásticas portuense que eu também admiro muito. Vamos fazer a expansão do dueto com João Pais Filipe, que já é um dueto muito impactante ao vivo. Vai ser mesmo a fechar o ano, a 22 de Dezembro. Vamos estar em residência em Dezembro para trabalhar nisso. Para além disso, também estou a programar o Ermo do Caos, o meu espaço no Porto. Estou finalmente a conseguir trazer música mais experimental. Estou a dar uma casa a esse tipo de experimentalismo, que sempre foi muito bem acolhido no circuito de Lisboa. Lisboa sempre teve esse tipo de casas, onde é fácil experimental, casas laboratoriais. O Porto sempre teve falta delas. O Porto tem falta de casas e falta de público. Senti a necessidade de dar esse espaço ao Porto. Já tenho a programação feita até ao final do ano e vou anunciá-la em breve. O que é que eu tenho mais? Ía estar com uma peça de teatro mas existiram problemas de agenda e foi preciso arranjar um substituto. Estou também com residências e a trabalhar para o meu projecto principal, em vista para o próximo ano.

É o teu disco a solo?

Não. Eu tenho um disco a solo gravado mas que ainda vai acontecer. Mas tenho este disco com o João Almeida, que está na caixa, e tenho o disco de Preto Mate com o Ricardo Jacinto e a Joana Guerra, que foi gravado no ano passado. Estes dois projectos são lançamentos que estão na calha para o próximo ano. O projecto em nome próprio vai ser… Lá está, vai ser, espero eu, o primeiro projecto onde eu ponho tudo aquilo em que eu acredito esteticamente.

Portanto, só vais ter dois ou três dias para dormir, algures entre o Natal e o fim do ano, não?

Se tudo correr bem, não [risos].